Michelangelo Pistoletto verso uno dei massimi riconoscimenti

La nomina, presentata da Associazione Gorbachev Foundation e sostenuta da Nobel Italia, è stata accolta dal Comitato norvegese per i Nobel a Oslo e si fonda sul riconoscimento dell’impegno del maestro nel praticare l’arte come strumento fondamentale per il conseguimento di una pace preventiva e duratura.

Certo, in un frangente come l’attuale, in cui più di 50 conflitti straziano le popolazioni del pianeta e uno in particolare, stando alle dichiarazioni di uno dei contendenti, mina le condizioni del futuro della terra, pensare che da parte del Comitato venga rivolta l’attenzione verso un artista e la sua produzione, coerente nell’arco lunghissimo della sua attività, potente, coinvolgente e poetica, tuttavia sommessa, è decisamente improbabile. Ma non si sa mai, il Nobel ha riservato spesso sorprese.

D’altronde nessun artista dell’immagine(difficile al giorno d’oggi definire quelli che un tempo si chiamavano scultori o pittori)è mai stato insignito del riconoscimento e se questa fosse la volta buona, essendoci tutte le premesse sostanziali, costituirebbe un’inversione di tendenza, promuovendo il pensiero che la guerra si può evitare facilitando una crescita culturale e spirituale come quella che gli artisti come il novantaduenne Michelangelo Pistoletto e la sua Cittadellarte sostengono.Quindi non soltanto facendo cessare i conflitti o portando soccorso alle vittime, ma favorendo l’incremento di una cultura di pace che intervenga negli atteggiamenti dell’opinione pubblica e, soprattutto, dei governanti.

Le candidature prima del 1975 sono meno documentate a causa della segretezza degli archivi. Molti nomi emergono da dichiarazioni pubbliche di parlamentari o accademici; unici autorizzati a rivelare le proprie scelte gli archivi del Nobel Peace Prize Research Center. Negli anni successivi abbiamo: Yoko Ono (nata nel 1933). L’artista e musicista giapponese, nota per il suo attivismo pacifista, è stata più volte proposta per le sue performance legate alla non-violenza dopo l’omicidio di John Lennon.

Joseph Beuys (1921-1986). Il tedesco, la cui storia personale e la sua arte sono inscindibili è figura chiave dell’arte concettuale. Fu candidato negli anni ’80 soprattutto per il suo impegno ecologista e politico, come il progetto 7000 Querce a Documenta Kassel.

In questo secolo: Ai Weiwei (nato nel 1957): L’artista cinese dissidente e testimone perseguitato dal regime della propria patria, è stato più volte proposto per la sua denuncia delle violazioni dei diritti umani attraverso installazioni e opere pubbliche. Marina Abramović (nata nel 1946). L’ormai “nonna della performance art” è stata candidata per opere come The Artist Is Present, che esplora la connessione umana come strumento di pace, senza dimenticare Balkan Baroque, una performance da lei eseguita in occasione della Biennale di Venezia del 1997, premiata con il Leone d’Oro.

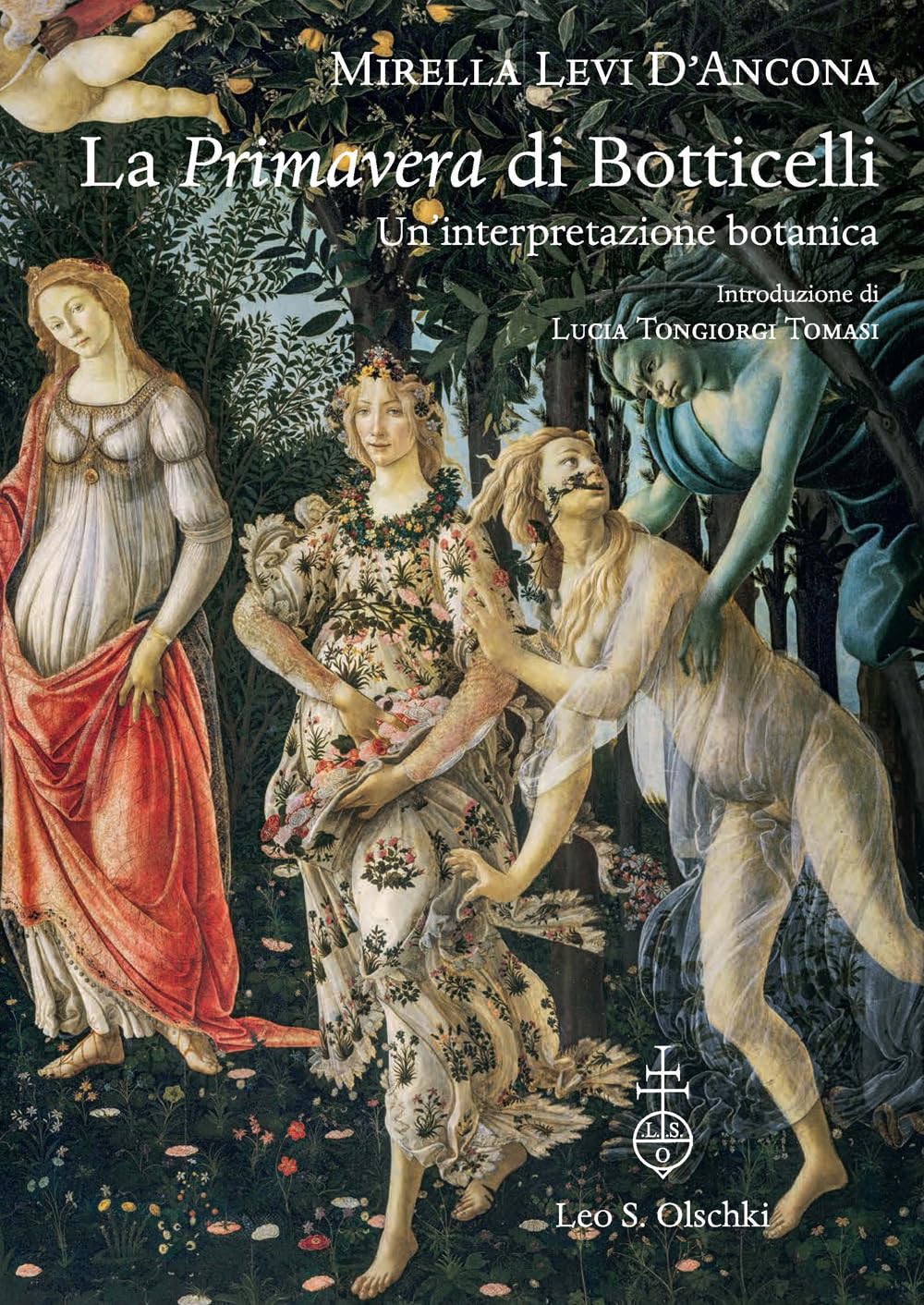

Non ufficialmente candidati: Pablo Picasso, sebbene il suo Guernica (1937) sia divenuto un simbolo universale contro la guerra e alcuni parlamentari europei lo abbiano proposto negli anni ’50; Banksy, l’artista anonimo, che molti sospettano si tratti di Robert Del Naja, esponente della band inglese Massive Attack, è stato ipotizzato per opere come Girl with Balloon in contesti di conflitto, in Palestina in particolare, ma senza conferme ufficiali. Entrambi da considerare come artisti legati a movimenti politici, ma soprattutto, specialmente l’anonimo e misterioso muralista inglese, interpreti dell’arte responsabile, ovvero non specificamente ideologizzata, seguace più o meno consapevole di quanto afferma Thomas Hirschhorn: «Ho capito che essere artisti non è una questione di forma o di contenuto, è una questione di responsabilità».

Il percorso del piemontese Michelangelo Pistoletto è costellato di opere che lo collocano tra gli artisti responsabili; la sintesi è sicuramente il Terzo Paradiso assurto ad inno della conciliazione tra tecnica e natura, auspicio di diversità conciliabili, divenuto una sua cifra identificativa, e le sue declaratorie sull’ominiteismo e la demopraxia. Già nel 1994 aveva manifestato: «È tempo che l’artista prenda su di sé la responsabilità di porre in comunicazione ogni altra attività umana, dall’economia alla politica, dalla scienza alla religione dall’educazione al comportamento».

In ogni caso la proposta è sostenuta e, seppure di poco data la temperie contemporanea, sposta la sensibilità verso un dramma che rischia sempre di più di configurarsi come tragedia.