Il poliedro

Le conversioni di un teologo

Metà degli anni Ottanta: l’editrice Marietti invita dieci noti teologi italiani a stendere una testimonianza sul senso del loro lavoro, destinata a finire in un bel libro dal titolo Essere teologi oggi. Tra loro c’è anche Carlo Molari, all’epoca neppure sessantenne, che nel suo saggio – intitolato significativamente Conversioni di un teologo – esordisce così: “Fare teologia non è un mestiere o un semplice servizio reso agli altri, ma è un modo concreto di vivere la fede ecclesiale, è uno stile di vita, e per me, oggi, è componente di identità personale, ragione di tutta la mia storia”. Nell’occasione egli spiega con semplicità le radici della sua vocazione presbiterale: “Mio padre era tornitore meccanico e adorava il suo lavoro. Ricordo ancora il suo volto, mentre a stento tratteneva le lacrime, quando nel 1944 i tedeschi ridussero in frantumi il suo tornio, che egli ricompose dopo il passaggio del fronte pezzo per pezzo. Ma era soprattutto un fervido credente. La sua pratica religiosa era costante e serena. Alla sua testimonianza, credo, debbo la decisione di diventare sacerdote”.

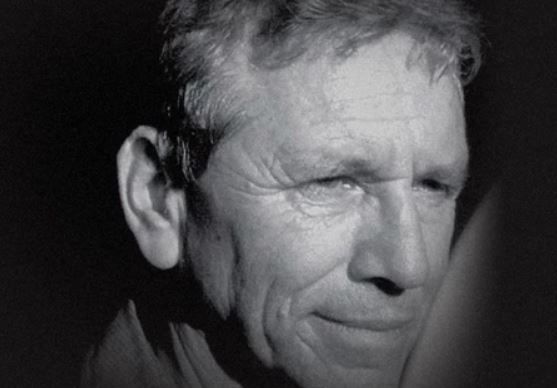

Alcuni anni prima, nel ’72, nella prefazione a La fede e il suo linguaggio (uscito per Cittadella e scritto quando insegnava all’Urbaniana), in cui compaiono i suoi testi pioneristici sul rapporto tra fede e la sua espressione verbale, Molari aveva chiarito come ai suoi occhi la sincerità fosse la condizione di verità della teologia: “per questo ogni libro di teologia è una specie di confessione”. Per lui è stato davvero così, e questo è (solo) uno dei motivi per cui affrontare un suo libro, un saggio o un articolo risulta sempre un’avventura avvincente. L’arcivescovo di Chieti-Vasto, il teologo Bruno Forte, in occasione della sua scomparsa, ha parlato di lui come di “uomo libero dalla fede viva e dall’intelligenza sempre in ricerca”. Fra l’altro storico collaboratore di Rocca, farne memoria qui al Poliedro è doveroso, a tre anni dalla sua morte.

DIVERSE FAMIGLIE

La figura di don Carlo, nato a Cesena il 25 luglio 1928 e morto il 19 febbraio 2022 sempre nella città romagnola, a pochi mesi dalla ricorrenza del suo settantesimo anniversario di ordinazione, rappresenta un unicum nell’orizzonte della teologia italiana: uno studioso tanto solido quanto dotato di sincera umanità, e in grado di dialogare ad alto livello non solo con la teologia contemporanea internazionale, ma anche con il pensiero scientifico nelle sue varie sfaccettature e con le scienze umane. Conservando inoltre costantemente i tratti caratteriali della sua prima giovinezza, la mitezza, l’umiltà, la disponibilità all’ascolto e a mettersi in gioco, come posso testimoniare in prima persona avendo avuto la fortuna di incontrarlo, e di ascoltarlo, in diverse occasioni.

Laureato in Teologia dogmatica e Diritto alla Lateranense, Molari è stato docente nella stessa università, all’Urbaniana e alla Gregoriana, per un decennio segretario dell’Associazione teologica italiana (Ati) e membro del Comitato di consultazione per la sezione Dogma della prestigiosa rivista Concilium. Credenziali di tutto rilievo, dunque, che si accompagnavano a un’intensa attività di relatore e conferenziere, e a un atteggiamento che l’ha reso, per tanti ambienti, un autentico maestro di spiritualità. Lui stesso parlava volentieri delle varie famiglie che l’hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, attiva fino agli ultimi tempi: la famiglia di sangue che l’ha segnato persino nella parlata (rimasta sempre fedele all’accento romagnolo, nonostante lo spostamento da giovane su Roma), la famiglia del San Leone nella capitale, dove ha svolto attività pastorale all’Istituto dei Fratelli maristi dal 1967 al 2011, la famiglia degli appartenenti alla Fuci, frequentata dal 1955 in avanti, e poi quella del Gruppo teologico che si riuniva a Camaldoli, legato all’Ati, e quelle allargate del Sae (Segretariato attività ecumeniche), di Ore Undici, della Cittadella di Assisi, e così via. Era assai sensibile al cammino del dialogo ecumenico e interreligioso, fornendo volentieri i suoi apporti sul quadro teorico in cui inserire le esperienze di dialogo vissuto che si sono avviate nel nostro Paese nel post-Concilio. Aiutante di studio alla Congregazione per la dottrina della fede dal 1961 al 1968, nel 1978 Molari decide di chiedere la pensione anticipata, dopo che la prefazione al Dizionario teologico (Borla 1972) e proprio il libro citato La fede e il suo linguaggio sono accusati – il processo durerà tre anni, dal 1974 al ’77 – di sostenere posizioni non conformi alla dottrina. I censori non accettano il fatto che di Dio non si possa dire nulla di definitivo, in quanto la sua comprensione cresce con l’evolversi dell’uomo e delle sue capacità cognitive. Un episodio doloroso quanto emblematico dello spirito dei tempi, che, peraltro, non ne minerà la forte tempra, spronandolo anzi a proseguire a fare teologia dai margini: il terreno più fecondo per la conoscenza, come mostrano ampiamente i suoi lavori seguenti.

IN DIALOGO CON TEILHARD

Il registro preferito di Molari, in effetti, – lo testimonia il suo ultimo libro, la summa Il cammino spirituale del cristiano, uscito da Gabrielli editori nel 2020, che raccoglie esercizi spirituali tenuti a Camaldoli fra il 2012 e il 2019 – si colloca in una prospettiva evolutiva (l’amatissimo Teilhard de Chardin!) da gran tempo tracciata dal pensiero scientifico e ora finalmente fatta propria anche dalla Chiesa cattolica nei suoi documenti ufficiali. Il suo riferimento costante è stato rappresentato dai dati elaborati dalle scienze: dalle riflessioni sul cervello a quelle sul tempo, dalla fisica del cosmo alla fisiologia, dall’antropologia agli studi storico-linguistici. Amava sottolineare che “la forza creatrice non ha ancora espresso tutta la sua possibile perfezione”; da qui, è il tempo ad assumere una valenza straordinaria: “Esso non è il luogo dove le cose accadono, ma una struttura intima delle cose”. Nel suo intervento autobiografico citato in apertura, parla apertamente di tre conversioni da lui vissute: una conversione filosofica, una teologica e una spirituale. Le descrive in questi termini: dapprima, la conversione alla cultura contemporanea, non più intesa come un nemico da cui difendersi e da conoscere solo per smontarlo apologeticamente, secondo gli insegnamenti da lui ricevuti durante la formazione, con relativa scoperta della prospettiva evolutiva nell’interpretazione della natura e della svolta linguistica nell’interpretazione della cultura; la conversione al nuovo modo di fare teologia, applicando all’ambito teologico le prospettive apprese dalla cultura contemporanea; e infine la conversione nata dall’incontro, non libresco ma vivo ed esperienziale, con le altre fedi religiose. I temi che l’hanno appassionato sin dai suoi primi passi da teologo, è lui stesso a elencarli nel saggio citato in apertura: “La secolarizzazione, l’incidenza in teologia della coscienza storica, le conseguenze del nuovo concetto di rivelazione, il ripensamento del metodo teologico, la riacquisizione della teologia negativa con il superamento dell’antropomorfismo, la correzione del neocalcedonesimo cristologico, la revisione dell’antropologia e l’adattamento dei modelli pastorali”.

UNA TEOLOGIA IN PROGRESS

Ne è derivata una teologia non solo impastata con l’esistenza, ma anche perennemente in progress e in ricerca, sviluppatasi appieno all’interno di una visione del mondo attualissima, capace di gettare una luce inedita sul vivere dell’uomo e sulla creazione, sulle sue meraviglie e i suoi abissi; dunque, per chi crede, sul nostro rapporto con il divino. Leggere Molari fa bene al cuore e alla mente, anche per i non addetti ai lavori: provare per credere. Per fare solo un esempio, in un intervento del 2013 su Le ragioni cristiane del dialogo, tema a lui particolarmente caro, metteva in luce la possibile tentazione, e quindi il rischio grave, di elaborare una teologia delle religioni prima di avere intrapreso un dialogo con esse. D’altra parte, proseguiva, occorre sempre tenere presente che il dialogo suppone sempre una teologia, ma una teologia che disponga al cambiamento e solleciti la conversione. L’impegno del dialogo con le altre religioni, un’eredità conciliare in realtà ancora in gran parte da costruire, implica già di per se stesso che la Chiesa si esponga a un cambiamento, a delle continue sfide, a una genuina messa in discussione. Perciò, secondo Molari, la riflessione teologica e il dialogo sono due momenti di un unico processo: la teologia guida il dialogo; ma il dialogo guida anch’esso, e addirittura trasformerà, la teologia. I due movimenti – i dati della teologia e quelli del dialogo – sono due fasi essenziali e interrelate di un’unica impresa. Questa correlazione appare con maggiore chiarezza ed efficacia quando il dialogo accompagna un’azione comune. Fino a concludere: “Dialogare dopo avere agito insieme a favore dei poveri e degli oppressi è molto più facile ed efficace. Quando si mette in comune l’esercizio dell’amore le parole acquistano un senso nuovo”.

CHI STIAMO DIVENTANDO?

Per i suoi funerali, la cattedrale era piena, a Cesena. A presiedere l’eucaristia di commiato il vescovo di Cesena-Sarsina, Douglas Regattieri; tra i concelebranti anche dom Alessandro Barban, amico di Molari e priore generale della Congregazione camaldolese. La morte di un confratello, ha detto nell’occasione il vescovo, è sempre un’occasione per riflettere sulla morte, “un tema rimosso, considerato una rovina, il peggio che possa capitare”. Per parlarne ha preso a prestito un suo scritto, tratto da La vocazione cristiana oggi (Cittadella, 2014): “La morte ci chiederà quale nome abbiamo acquisito o quale identità abbiamo raggiunto. La domanda centrale della nostra vita storica perciò è: chi stiamo diventando?”