Cum tucte le tue creature

Cutro e Bayesian: la cecità dell’anima

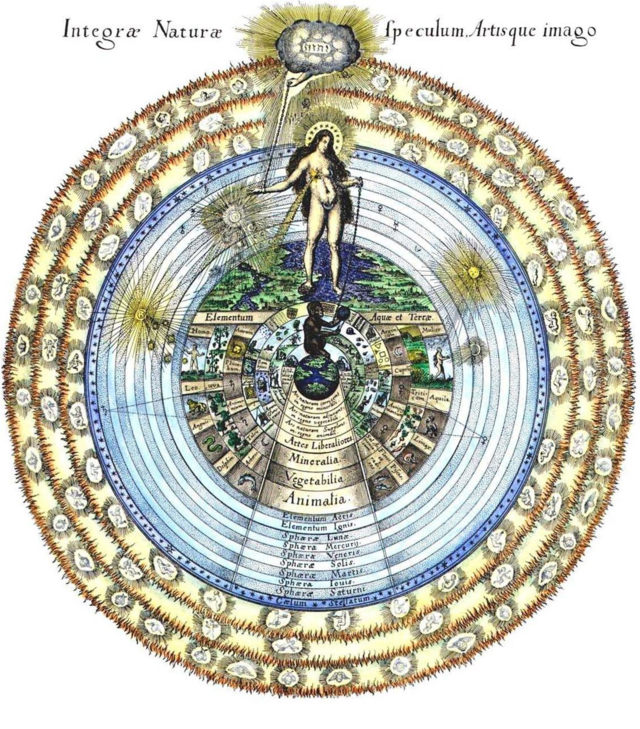

L’essere umano vede la luce, ovvero radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda comprese tra 400 e 700 nanometri (1 nanometro equivale a 10‾⁹ metri). Questo intervallo, detto “spettro visibile”, corrisponde a una piccolissima porzione dello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, che si estendono dai raggi gamma (lunghezza d’onda inferiore a 0,01 nanometri) alle onde radio (lunghezza d’onda tra 10 cm e 10 km). Come dire che la nostra visione della realtà è incompiuta.

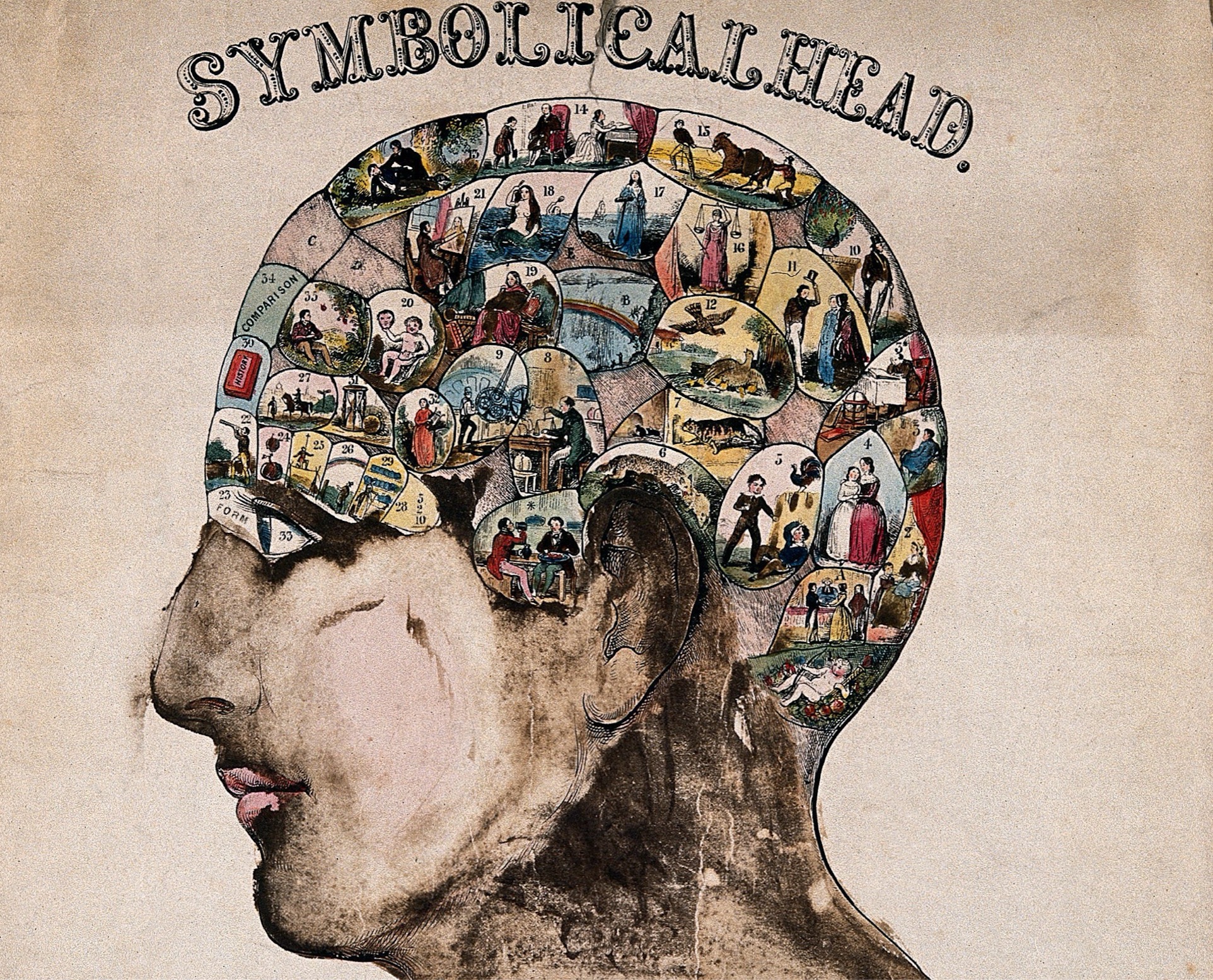

Se poi prendiamo in considerazione il meccanismo della visione nel suo insieme, ci rendiamo conto della complessità del nostro (limitato) sistema percettivo visivo. Sinteticamente: la luce – emanata direttamente dagli oggetti o da loro riflessa – entra nell’occhio, in una quantità regolata dalla dilatazione/restringimento della pupilla, per essere “accomodata” dal cristallino e giungere al fondo oculare, alla retina con i suoi recettori, che traducono le onde in segnali elettrici. Attraverso il nervo ottico poi questi segnali raggiungono la corteccia visiva, la quale li interpreta elaborando un’immagine. Ogni passaggio di questo delicato meccanismo di visione può presentare dei deficit, su base congenita, traumatica, patologica, degenerativa. E dunque la nostra già piccolissima capacità visiva è oltretutto labile.

Il riferimento alla dimensione fisica della nostra (in)capacità visiva, ci può aiutare ad “aprire gli occhi” sulla parzialità e distorsione di tante nostre visioni, in senso lato, del mondo e degli eventi. Poiché, come dice Gesù: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane» (Gv 9,41). È un problema di consapevolezza dunque: cosa vediamo? Intravvediamo la nostra cecità?

3 ottobre 2013

Tra i 368 morti accertati del naufragio avvenuto vicino a Lampedusa nel 2013, vi era il figlio dell’autista dell’ospedale gestito in Eritrea dall’AMI (Associazione Missionaria Internazionale) – prima che il dittatore espellesse tutti gli stranieri e i missionari –. Ho svolto un servizio missionario in questa missione per un anno consecutivamente, nel 2005, e quel ragazzo di 18 anni era il figlio di una persona conosciuta in carne e ossa, e non attraverso uno schermo televisivo. In quegli anni con le persone del villaggio di Digsa ho parlato, collaborato, condiviso il rito del caffè, sia nella missione che a casa loro, spesso un’unica stanza per tutta la famiglia. Ci guardavamo negli occhi.

Quel 3 ottobre ero in Italia quando seppi della tragedia e del coinvolgimento del ragazzo, e ricordo bene la fitta di dolore che provai al centro del petto, la breve e intensa apnea e il senso di smarrimento, cui seguì la “visualizzazione” del padre del ragazzo… E pensai a quel giovane che, come tanti ragazzi e ragazze eritrei, era fuggito da un paese ancora oggi sottoposto ad una feroce dittatura – in cui non c’è libertà e si muore di fame e di malattie, anche banali – ed aveva affrontato consapevolmente l’inferno del viaggio nel deserto e delle torture in Libia, con la speranza di un futuro per sé e per la sua famiglia: sperando contro ogni speranza, cercava una svolta per la sua vita.

Questa esperienza personale ha cambiato radicalmente la mia “visione” dei continui naufragi nel Mediterraneo: non più solo notizie, immagini sullo schermo televisivo, eventi da strumentalizzare politicamente, narrazioni incombenti rispetto alle quali porre una distanza emotiva. Da allora, la “distanza” si è drasticamente accorciata e lo spettro visivo dell’anima si è dilatato, seppure con dolore.

E così anche la tragedia di Cutro, per citare solo un altro esempio eclatante, ha potuto trovare recettori “retinici” interiori più affinati e sensibili, in grado di percepire l’ingiustizia. Perché «ci sono naufraghi e naufraghi» (come scritto da Maurizio Ambrosini su Avvenire, 20/8/2024), e per i migranti morti a Cutro non c’è stata la dovuta mobilitazione di soccorsi: una macroscopica mancanza di responsabilità e cura verso la vita. La vediamo?

19 agosto 2024

Sei navi, due aerei mobili, sette elicotteri, 250 battelli di polizia e motovedette, circa 2000 uomini e donne, hanno lavorato per recuperare i corpi delle vittime del naufragio della Bayesian[1], avvenuto nelle acque vicino a Palermo. Giustamente è stato fatto tutto il possibile, nella speranza che qualcuno dei naufraghi potesse essere salvato, e poi per recuperare le salme delle vittime.

Con quali “occhi” abbiamo seguito questa vicenda, ipertrofizzata a livello mediatico? Con una visione potenziata dai mezzi di comunicazione che ci hanno fatto entrare nella dinamica degli eventi, nelle biografie delle persone coinvolte, e in tutti i dettagli che è stato possibile analizzare. Rendendoci “vicina” la tragedia, facendocela sentire, notare, inducendo una risonanza interiore che ha toccato anche le corde emotive. Provocando anche dibattiti e polemiche, certamente, ma sostanzialmente avendo come effetto quello di rendere “visibile” l’evento e le quindici persone coinvolte, in particolare le sette vittime. E tra esse la giovane ragazza di 18 anni… anche lei, come il giovane eritreo, cercava la propria vita, viaggiando in vacanza in attesa di cominciare l’università e dare una svolta alla propria vita. Anche lei vittima della mancanza di responsabilità e cura per la vita, da parte probabilmente del capitano e dell’equipaggio.

Due giovani vite proiettate verso il futuro, che non hanno ricevuto protezione e sono state brutalmente interrotte. Riusciamo a vedere la paradossale vicinanza di questi due giovani?

Un problema di “filtri”

La nostra visione della realtà è filtrata, oltre che limitata. Tra l’osservatore e l’osservato si frappone un vuoto che è in realtà pieno di proiezioni, come se i nostri recettori retinici interiori potessero subire cambiamenti di assetto e proporzione a seconda di ciò che si sta guardando. Per cui quando vediamo la sofferenza di una persona straniera e povera, la vista si oscura, il cervello non elabora immagini significative, le emozioni restano congelate: fondamentalmente, non riusciamo e non vogliamo sentire “vicina” quella esistenza. Mentre se la sofferenza riguarda una persona, anche straniera, ma ricca e potente – sulla quale proiettare inconsciamente un’identificazione immaginaria –, ecco che mettiamo il massimo della luce sull’evento e ci facciamo coinvolgere.

Alla radice, il problema della discriminazione – perché di discriminazione si tratta – non è primariamente etico, quanto piuttosto esistenziale: siamo toccati dalla vita degli altri? Ci rendiamo conto che “gli altri siamo noi”? E che ogni essere umano disperato, torturato, naufragato, sofferente, morto, è uno specchio per la nostra fragilissima umanità? Che un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 18 anni potrebbero essere nostro/a figlio/a, indipendentemente dalla provenienza e dal conto di in banca?

Forse cominciare a frapporre fra sé e l’altro il “filtro” di una stretta di mano, di uno sguardo, di un caffè preso insieme, infrangendo le proiezioni contraddittorie riversate sugli schermi digitali, può essere l’inizio di un risveglio dalla cecità dell’anima. E non è necessario andare lontano per stringere la mano ad una persona migrante, probabilmente è sufficiente entrare in contatto con chi abita quartieri e strade del nostro paese, e che spesso freme per la sorte di chi, anche in questo preciso momento, sta attraversando il deserto e il mare.

Che cosa dunque bisognerebbe “vedere”? Il vuoto infernale che noi esseri umani possiamo creare, facendo precipitare la vita nostra e altrui. E così forse, alla luce di questa pungente consapevolezza, cominciare un cammino di guarigione dalla nostra cecità: «Gesù allora (…) gli domandò: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. Egli rispose: “Signore, che io veda di nuovo!”» (Lc 18,40-41).

[1] Dati comunicati dall’Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo durante il Meeting di Rimini