Non lasciare che le cose delicate svaniscano

Tante storie

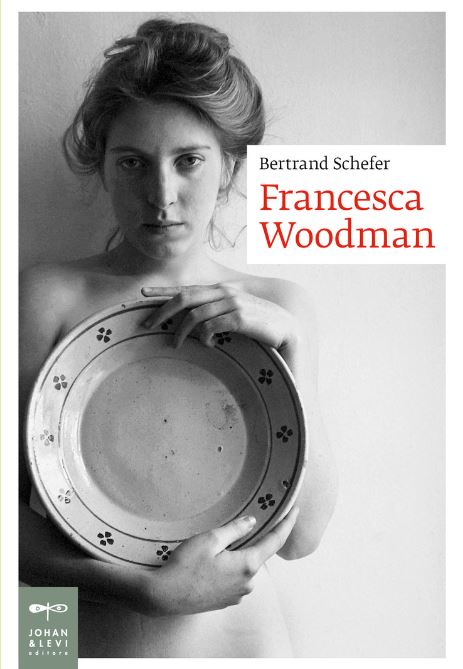

Bertrand Schefer

Francesca Woodman

Johan & Levi, 2024, pp. 68,

€ 14

“Francesca Woodman” di Bertand Schefer (Johan & Levi, 2024) è un libro curioso: strano, ma bello, a tratti sublime. Lo si potrebbe definire un omaggio artistico-sentimentale che Schefer, romanziere e saggista, già autore di testi sull’esperienza delle immagini e la fotografia, dedica a Francesca Woodman, fotografa statunitense, che in appena ventitré anni di vita ha lasciato un segno profondo nella storia della fotografia, tanto che attorno alla sua figura negli anni successivi alla sua morte per suicidio a New York nel 1981, si è costruito un vero e proprio mito.

A tredici anni il padre le regala la prima macchina fotografica, una Yashica 635. Ancora adolescente Francesca Woodman entra nella fotografia come una folgore: e quel che avviene, di lì in poi, è leggenda. Come se avessero dato in mano un violino a un principiante ed egli ne avesse subito tratto una sonata.

Self-portrait at tirtheen è una delle sue prime foto: un’immagine incomprensibile – come scrive Schefer – quasi ovunque fuori fuoco, il primo piano non esiste, una nebbia informe inghiotte una buona parte dell’immagine formando una zona grigia, indistinta, in cui non è possibile trovare alcun punto di riferimento. La Yashica è stata poggiata da qualche parte in basso, poco sotto l’altezza del ginocchio, abbastanza lontano, il campo è ostruito da qualcosa di irriconoscibile, e con la punta della mano sinistra tiene il pulsante dello scatto, formando con il braccio un lungo stelo dritto e sfocato che attraversa in diagonale la foto fino a lei, che noi vediamo dal basso, decentrata rispetto all’inquadratura.

Nell’approcciarsi a Woodman si poteva scegliere di approfondire la sua opera, con un ricco apparato iconografico, oppure fornirne una biografia dettagliata che scandagliasse, con quella curiosità morbosa che spesso si associa ai vari Mozart delle più diverse arti di cui si vogliano svelare particolari sconosciuti a un pubblico affamato. Schefer non fa né l’una né l’altra cosa.

Scrive: “Non è della sua fotografia che voglio parlare, non proprio. È strano, è lei che voglio vedere. Essere lì accanto a lei per qualche secondo, per vederla in azione, forse è solo questo che cerco. Più che riflettere sui suoi scatti che si trovano ormai ovunque, è lei che vorrei ritrovare e riportare in vita come per magia, grazie alla scrittura”.

Per fortuna questo proposito annunciato a inizio libro è poi in parte violato: Schefer parla delle foto di Woodman, come per l’auto-ritratto da tredicenne, sono alcuni dei tratti più toccanti del libro, in cui il lettore non sa se fermarsi alle parole o andare a recuperare l’immagine descritta, facendo infine prevalere il flusso di parole e richiamando l’immagine mentale che la fotografia di Woodman, al di là del singolo scatto, ha lasciato nell’animo di chi le ha viste.

Eppure lo stesso Schefer racconta che il suo primo approccio con Woodman non suscitò nessun effetto particolare: per ragioni anagrafiche non ebbe mai occasione di incontrarla, lui aveva appena cinque anni quand’ella si tolse la vita; gliene parlarono quando era studente, ma lo aveva completamente rimosso, ricordando, invece, che alla fine degli anni ’90, in un periodo difficile per il lavoro, gli capitò tra le mani un suo catalogo. Non era il luogo né il tempo giusto, lo ripose. Oggi, a distanza di anni da quel primo respingimento, dà vita a un libretto di poche decine di pagine, con un’unica immagine in copertina, il ritratto fotografico di Woodman fatto nel 1978 da Stephan Brigidi, suo docente a Roma.

Per un’artista performativa, come Woodman, il più delle volte autrice e attrice della sua opera, che mette il suo corpo nelle foto, fondendolo nell’ambiente e collocandosi in uno spazio-tempo surreale, il ritratto fotografico fatto da altri è un punto di vista del tutto nuovo e diverso. Forse proprio quello che meglio si adatta a quanto vuole trasmettere Schefer in questa sua opera letteraria. Il saggio è come un servizio fotografico, fatto oltre il tempo e la vita del soggetto rappresentato, dove le parole sostituiscono le immagini.

Non a caso Schefer si sofferma a lungo sulle foto che Douglas Prince scatta a Francesca Woodman tra il 1976 e il 1978 nel suo studio di Providence nel Rhode Island, ritraendola in un dietro le quinte dei suoi lavori fotografici. Lui ha trentatré anni e insegna alla Rhode Island School of Design dove Woodman, diciottenne, è studentessa. Non è suo professore, ma si conoscono e la fama della giovane alunna supera la suddivisione in corsi, tanto da spingere Prince a farle visita nel suo set.

È un documento eccezionale nella capacità di restituire un’immagine dell’artista, oltre che della sua produzione artistica. Sono ritratti in cui sono l’ambiente, la disposizione del soggetto, la sua relazione con gli oggetti, lo spazio e la luce al suo interno a tracciare un profilo della personalità rappresentata in foto.

Woodman appare nel suo stile di vita del tutto particolare, territorio visuale fecondo e parte integrante della sua attività artistica: un modo di vestire che sembra calato dall’età vittoriana con una scelta di abiti di seconda mano, accanto a una pervasiva presenza entropica nella stanza.