Capolavori a schiaffi

Cult

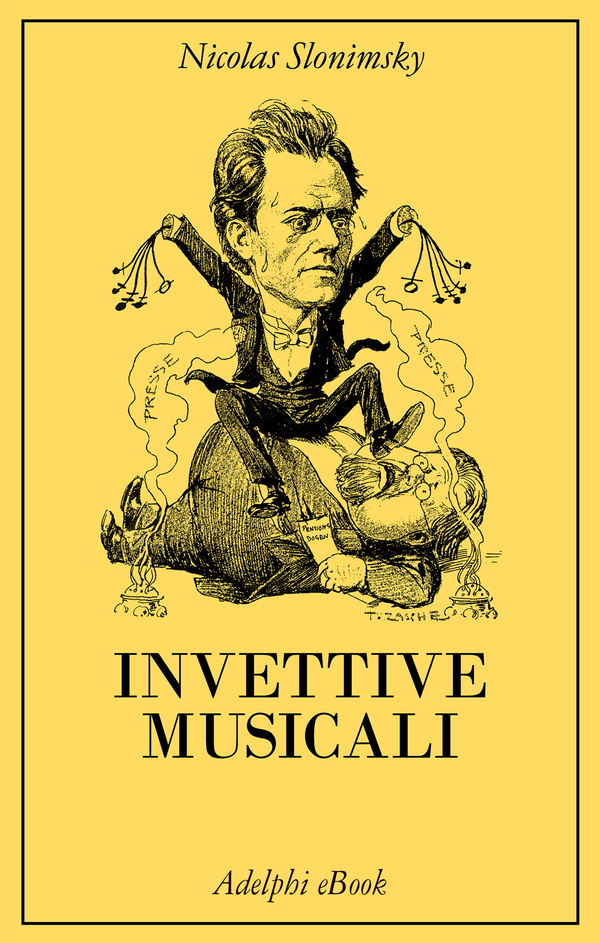

Nicolas Slonimsky

Invettive musicali

A cura di Carlo Boccadoro

Adelphi, 2025, pp. 429

€ 28

Nicolas Slonimsky è una delle figure più eccentriche e geniali del panorama musicale del Novecento. Compositore, direttore d’orchestra, instancabile divulgatore, polemista, insegnante e, soprattutto, formidabile archivista di giudizi taglienti, commenti sarcastici e invettive feroci rivolte ai grandi nomi della musica, Slonimsky è stato un pioniere di una forma di musicologia al tempo stesso filologica, ironica e critica. Con “Invettive musicali”, per la prima volta pubblicato in italiano da Adelphi nel 2025 nella raffinata cura di Carlo Boccadoro, viene offerta al pubblico italiano un’opera di culto della letteratura musicale: il celebre “Lexicon of Musical Invective”, pubblicato per la prima volta in inglese nel 1953, con il significativo sottotitolo che recitava “Assalti critici ai compositori dai tempi di Beethoven”. Un libro che non è solo una raccolta di stroncature, ma un vero e proprio viaggio nel pregiudizio musicale, nella miopia critica e nelle curiose derive della ricezione delle opere d’arte.

L’idea di base del volume è semplice, ma geniale: raccogliere, ordinare e presentare in forma sistematica i giudizi negativi, sarcastici o addirittura offensivi che i critici musicali — spesso autorevoli, a volte ridicolmente spocchiosi — hanno espresso nei confronti di musicisti e compositori oggi considerati capisaldi della storia della musica. Slonimsky, con metodo quasi scientifico e spirito da collezionista satirico, pesca negli archivi delle principali testate musicali dell’Ottocento e Novecento, e cataloga in ordine alfabetico (da Bartók a Webern) gli “assalti” ricevuti da ciascun autore, integrandoli con data, fonte e contesto. A chiusura del volume, un preziosissimo “Insultario” — l’indice tematico degli insulti — consente al lettore di esplorare per parola chiave le offese più ricorrenti: dalla A di “A casaccio” alla Z di “Zoo furiosamente scatenato”, passando per i gettonatissimi “Dissonante”, “Fracasso” e “Volgare”.

Il risultato è un libro che si legge come un’antistoria della musica, una galleria tragicomica delle incomprensioni che hanno accompagnato ogni grande innovazione. Slonimsky parte da un presupposto che è anche una lezione di metodo e di umiltà: il rifiuto dell’inedito è una costante della ricezione artistica, e la storia della musica ne è testimone impietosa. Serve, in media, mezzo secolo perché un’opera ritenuta “cacofonica”, “immorale” o “matematicamente incomprensibile” venga riconosciuta come capolavoro. Il libro si apre proprio con un saggio introduttivo dello stesso Slonimsky dal titolo emblematico: Il rifiuto dell’insolito (riportato in appendice nell’edizione italiana). Qui l’autore analizza il meccanismo ricorrente del rifiuto dell’innovazione musicale, svelando come giudizi negativi siano spesso dettati da ignoranza, razzismo, misoginia, timore del nuovo o semplice conformismo estetico.

La lettura del volume è esilarante e al tempo stesso agghiacciante. Si scopre, per esempio, che il “Pelléas et Mélisande” di Debussy fu accusato di “vuoto tonale” e paragonato a una “lezione di quarta dimensione in cinese”; che “La mer” venne ribattezzata con perfidia “Le mal de mer”; che Webern fu liquidato come “il Kafka della musica moderna” e che la sua opera fu paragonata “all’attività di insetti” o “al dolore di un mal di denti”. Strauss fu accusato di aver composto musica che “sembra l’allarme antincendio di uno zoo in fiamme”, mentre a Mahler vennero rivolti insulti che andavano dalla “cacofonia grottesca” all’antisemitismo più becero. Chopin fu tacciato di “cacofonia insopportabile” e persino il suo rapporto con George Sand venne additato come causa della sua musica “delirante e straziante”.

Ma ciò che rende il libro irresistibile è la capacità di Slonimsky di svelare non solo la pochezza dei critici, ma anche la tragicommedia umana che si cela dietro ogni giudizio estetico. Come ha osservato Frank Zappa, ammiratore e amico di Slonimsky, “un ingegno folgorante” attraversa l’intero volume: una capacità rara di mettere a nudo la stupidità con umorismo, la superficialità con metodo, l’ingiustizia con una risata tagliente. Ogni citazione è riportata con scrupolo filologico, eppure Slonimsky non è mai freddo o accademico: i suoi commenti, ironici ma precisi, guidano il lettore con una sapienza da maestro di cerimonie.

È notevole anche l’aspetto sociologico del libro. Le invettive non si limitano a un rifiuto del nuovo, ma rivelano le tensioni ideologiche, politiche e culturali del tempo. L’ostilità verso il jazz, per esempio, è intrisa di moralismo puritano: negli anni ’30 un arcivescovo cattolico americano lo definì “la via dei nostri giovani verso l’Inferno”. Schönberg viene accusato di distruggere i valori culturali dei popoli ospitanti “secondo la consolidata tattica degli ebrei”. Le opere di Verdi e Puccini vengono accusate di fomentare la licenziosità e la decadenza morale. La “Lady Macbeth” di Šostakovič viene letta come “musica pornografica”. Queste letture, oggi raccapriccianti, dimostrano quanto profondamente intrecciata fosse (e sia ancora) la critica musicale con ideologie e pregiudizi extramusicali.

In parallelo, emerge anche un’altra verità: molti di questi critici erano essi stessi musicisti, poeti, filosofi o compositori, e non di rado le invettive venivano scagliate da colleghi gelosi o accecati dall’ideologia. Così Beethoven dichiarava che Rossini sarebbe potuto diventare grande solo se la sua insegnante lo avesse “percosso di più sul di dietro”, mentre Čajkovskij definiva Brahms “una canaglia senz’arte, un bastardo senza qualità”. Wagner, che pure subì i più tremendi insulti (fino a essere chiamato “eunuco demente” o accusato di considerare “ogni suo escremento un’emanazione divina”), era a sua volta autore di invettive velenose contro Mendelssohn e altri, spesso intrise di antisemitismo.

Il valore di “Invettive musicali” non è dunque solo storico o aneddotico, ma anche pedagogico. È un promemoria contro l’arroganza del gusto personale, un invito alla sospensione del giudizio, alla lentezza della comprensione. In un’epoca in cui il “consenso” si costruisce spesso su algoritmi e commenti frettolosi, questo libro ci insegna che il tempo è il solo vero critico affidabile. Che ciò che oggi ci sembra incomprensibile o sgradevole può essere domani riconosciuto come geniale. E che, viceversa, molte opere osannate dal presente possono rivelarsi fragili nel confronto con la durata.

La postfazione di Carlo Boccadoro aggiunge profondità e grazia a questo già straordinario volume. Musicista, saggista e divulgatore di rara intelligenza, Boccadoro accompagna la lettura con una riflessione acuta sul ruolo della critica, sulla volatilità del gusto, sull’eterno ritorno dell’errore estetico. La sua scrittura brillante ma rigorosa è l’omaggio perfetto a Slonimsky, di cui riesce a restituire lo spirito irriverente ma mai cinico, la leggerezza colta, la lucidità profetica.

Ogni musicista, studente, critico, appassionato dovrebbe leggere “Invettive musicali”, conservarlo a portata di mano, citarlo e persino recitarlo ad alta voce nei momenti di sconforto estetico. Perché è un libro che non solo diverte, ma educa al dubbio, alla memoria e al coraggio della sperimentazione. Slonimsky ci ricorda che le parole possono ferire, sì, ma anche risvegliare. E che la musica — come ogni arte viva — fiorisce proprio là dove l’ascolto si fa difficile. Dove il silenzio si rompe con uno stridore nuovo. Dove la bellezza si rivela soltanto a chi sa aspettare.