Giustizia e bellezza

Arte

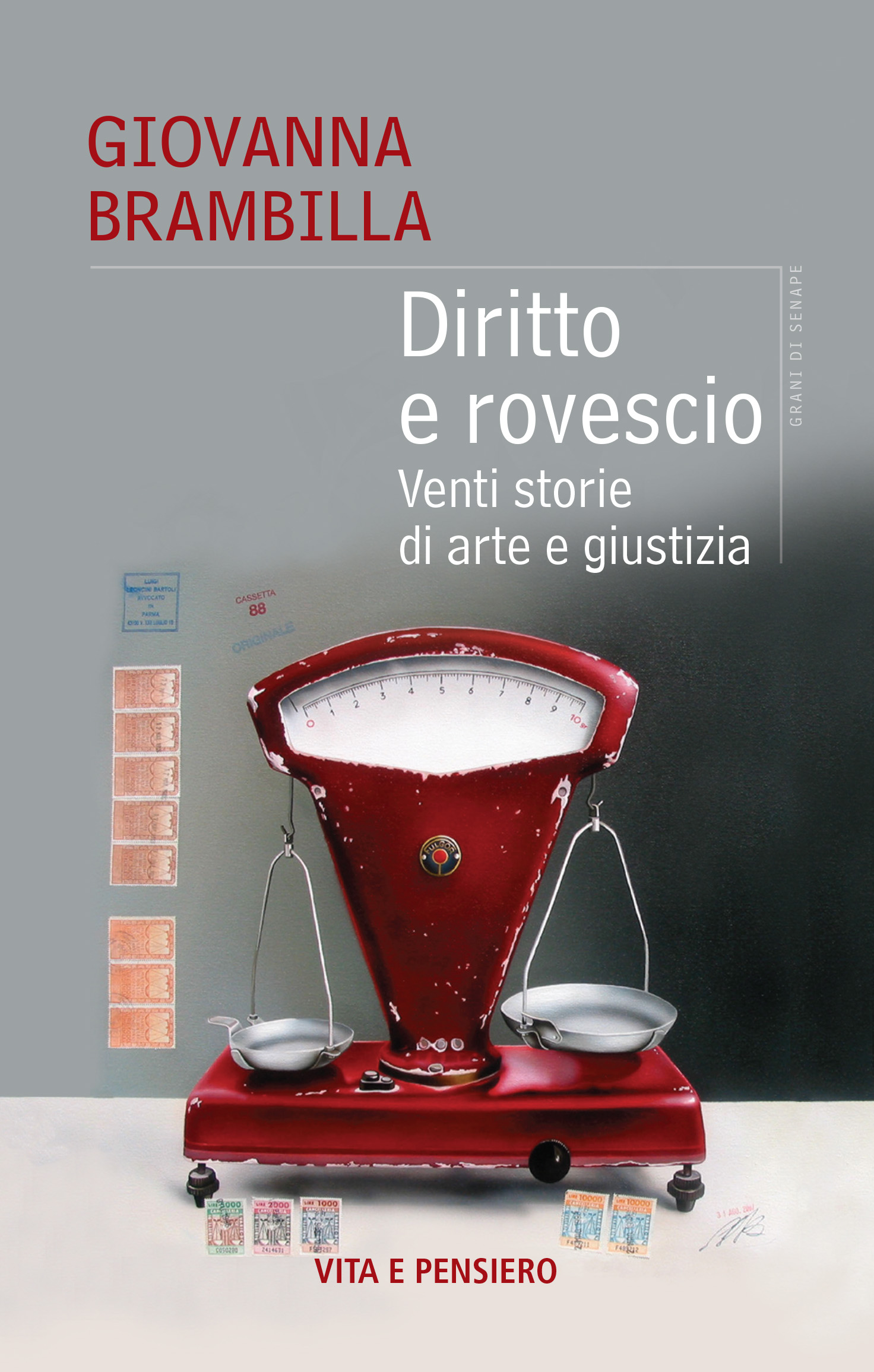

Giovanna Brambilla

Diritto e rovescio

Venti storie di arte e giustizia

20 foto a colori

Vita e Pensiero, 2025, pp. 152

€ 16

Giovanna Brambilla, storica dell’arte ed esperta di educazione al patrimonio culturale, con Diritto e rovescio. Venti storie di arte e giustizia propone un viaggio nel rapporto millenario tra arte e giustizia. Pubblicato da Vita e Pensiero nel 2025, il libro si compone di venti capitoli, ciascuno introdotto dall’immagine di un’opera d’arte che, in modi e contesti diversi, dà lo spunto a un percorso artistico per interrogare il concetto di giustizia. Dall’antico Egitto alla contemporaneità, Brambilla tesse una trama ricca e articolata, mostrando come l’arte possa essere un potente strumento di riflessione etica e sociale.

Il titolo, Diritto e rovescio, evoca l’idea di un arazzo, dove il rovescio apparentemente confuso nasconde la bellezza ordinata del diritto. La metafora è ripresa nella prefazione di Guido Dotti, monaco di Bose, evidenziando come il tema della giustizia sia inseparabile da quello della pace e della riconciliazione. Dotti richiama l’immagine dell’arazzo, dove il rovescio confuso nasconde la bellezza del diritto, e invita il lettore ad attraversare il “guado” tra la passività e l’impegno concreto. Questa metafora ben si adatta al metodo dell’autrice, che esplora il “dietro le quinte” delle opere d’arte per svelarne il significato più profondo. Brambilla non si limita a descrivere le opere, ma le interroga, le mette in relazione con altre, chiedendo loro cosa significhi fare giustizia, chi ne sia il destinatario e quali siano le conseguenze delle nostre azioni. Il risultato è un libro che, pur nella sua brevità (152 pagine), offre una ricca serie di spunti e riflessioni.

Il viaggio inizia con il “Giudizio di Hunefer”, tratto dal Libro dei morti egizio, dove il cuore del defunto viene pesato contro una piuma, simbolo di verità e giustizia. Questo antico rituale introduce uno dei temi centrali del libro: la giustizia come misura, come equilibrio tra colpa e redenzione. Brambilla mostra come questa immagine archetipica si ripeta, seppur in forme diverse, in opere come Il giudizio di Salomone di Lucas Cranach il Vecchio o Donna con una bilancia di Vermeer. In quest’ultimo caso, la bilancia è vuota, a simboleggiare una giustizia che non è più delegata a un’autorità esterna, ma diventa responsabilità individuale, un atto di discernimento quotidiano.

Opere di epoche e culture distanti (da Wiligelmo, Antonio Morato e Ambrogio Lorenzetti per gli antichi a Francesco Arena, Luca Vitone e Alterazioni Video per i contemporanei; da Kazimir Malevic e Claire Fontaine per l’Occidente a Bipasha Hayat e Shilpa Gupta per l’Oriente), dialogano tra loro, mostrando come il desiderio di giustizia sia un filo rosso che attraversa la storia dell’umanità. Accanto a capolavori del passato, troviamo lavori contemporanei come Zavorre di Clara Luiselli, un’installazione che comprende una seduta per lo spettatore, invitando a riflettere sul peso della sofferenza e sul sollievo che deriva dalla condivisione. O ancora, The Bell di Hiwa K, dove un cannone viene fuso per creare una campana, simbolo di una giustizia riparativa che trasforma gli strumenti di morte in veicoli di vita.

Brambilla non teme di affrontare temi scomodi, come la detenzione, esplorata attraverso l’opera Intake Room, Police Station di Carey Young, o la violenza della guerra, evocata dall’elmetto tedesco modificato in un contenitore per semi esposto al Museo Ettore Guatelli di Azzano Taro (PR). Quest’ultimo lavoro, in particolare, richiama alla mente la profezia di Isaia sulle spade trasformate in aratri, ma anche gesti concreti, come quello di una donna palestinese del villaggio di Bil’in che ha trasformato granate in vasi per fiori.

Un altro tema ricorrente è quello della legge e della sua relazione con la giustizia. Brambilla si interroga sulla possibilità che la legge, quando applicata in modo rigido e senza pietà, possa produrre ingiustizia. L’opera Le illusioni dell’innocenza: bilancia rossa e avvocato di Antonella Mazzoni (riprodotta anche in copertina) diventa così il punto di partenza per una riflessione sul principio Summum ius, summa iniuria (il massimo diritto, la massima ingiustizia). Citando don Milani, l’autrice ricorda che “non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali fra disuguali”, sottolineando l’importanza di una giustizia che tenga conto delle specificità di ogni individuo.

In Diritto e rovescio Brambilla evita toni didascalici o moralistici, preferendo un approccio narrativo: storie che nascono dalle opere d’arte e che lasciano spazio alle domande e alle ambiguità, non offrono risposte definitive, ma aprono finestre su mondi possibili, dove l’arte e la giustizia si intrecciano in un dialogo fecondo.

Dal libro emerge come l’arte contemporanea, spesso accusata di essere distante o incomprensibile, possa invece rappresentare uno strumento di denuncia e trasformazione sociale. Opere come One by One di Filippo Berta, che invita a contare le spine dei fili spinati alle frontiere, o Untitled (wheelchair) di Mona Hatoum, che trasforma una sedia a rotelle in un oggetto di dolore e cura, dimostrano come l’arte possa “sollevare” il peso degli altri, per usare un’immagine cara all’autrice.

Quale spunto finale Brambilla lascia aperta la domanda: potrà un giorno la giustizia rinunciare alla bilancia, alla spada e alla benda sugli occhi, per diventare un atto di pura responsabilità e compassione?