Chiesa e teologia

Perché la Pro civitate christiana oggi?

Scrivo queste righe come l’ultima arrivata, letteralmente. Da un lato con il carico di “ignoranza” che ciò comporta, per la mancanza di esperienza interna alla Pro civitate christiana, dall’altro con lo sguardo largo di chi si trova sulla soglia di casa scrutando contemporaneamente l’interno e l’esterno. Proverò qui a delineare brevemente alcuni tratti del profilo attuale della Pro civitate, che mi sembra possano rispondere a domande intraecclesiali urgenti e diffuse, spesso sottovalutate nei più comuni ambienti frequentati dai cattolici.

Anzitutto il tratto caratteristico fondamentale: occuparsi della formazione dei cristiani adulti. La Pcc non nacque, infatti, con intenti filantropici o educativi come quasi tutte le associazioni ecclesiali costituitesi negli anni che precedettero il Concilio Vaticano II, ma con l’obiettivo di formare culturalmente e teologicamente i credenti. Non è forse questa una delle maggiori urgenze della Chiesa contemporanea? Basta osservare quanto accade normalmente nelle parrocchie dei nostri territori in cui gli sforzi si concentrano prevalentemente nel catechizzare i bambini dagli 8 ai 12 anni, coltivandoli più o meno fino ai 18. Dando per scontato che agli adulti possa bastare la formazione ricevuta da bambini, oppure che sia sufficiente l’omelia domenicale (se sono fortunati ad ascoltarne una adeguata all’assemblea adulta), o altrimenti che si inseriscano in qualche Movimento, o al limite ci pensino da soli a leggere e studiare qualcosina. Una grandissima lacuna nella prassi ecclesiale, che pone una altrettanto grande domanda per la quale la Pcc ha la risposta pronta. Ma non solo. Il tema della formazione si intreccia con quello dell’apprendimento reciproco sinodale: non si tratta, infatti, di una sorta di insegnamento paternalistico da parte di chi ne sa di più verso chi ne sa di meno e deve imparare. Si tratta piuttosto di un apprendimento reciproco e condiviso, una pratica sinodale alla quale tutte e tutti partecipano dando il proprio contributo formativo. Credo che anche in questo l’habitus sviluppato nel corso dei decenni all’interno della Pcc e al quale i Volontari sono allenati possa rispondere adeguatamente.

Un secondo tratto, che non esiterei a definire profetico, riguarda la presenza di rilievo delle donne che nella Pcc hanno ricoperto da sempre ruoli importanti, anche di presidenza. Non vorrei essere equivocata, come spesso accade trattando la questione femminile interna alla Chiesa cattolica: non si tratta di una rivendicazione, ma della semplice constatazione del fatto che non possa essere assente la voce di più della metà della Chiesa stessa. All’interno dell’istituzione ecclesiale, le parole istituenti non possono risuonare esclusivamente con voce maschile, pena la parzialità nella definizione del volto della Chiesa stessa. Che tutte e tutti possano partecipare dando il proprio contributo in modo paritario è fondamentale per la piena crescita dell’istituzione. Questo la Pcc l’ha praticato al suo interno fin dagli inizi. Trovarono in essa spazio di parola e di impegno figure femminili significative, tra le quali ricordo, ad esempio, le tre presidenti: Nora Cervi, Chiara De Luca e Paola Baracchi. Ma vorrei ricordare anche il nome di Maria Pia Bruzzichelli, le cui iniziative sia in campo artistico-culturale che cattolico-femminista anticiparono con lungimiranza acuta i tempi ecclesiali spesso troppo lenti. Mi ha particolarmente colpito la sua iniziativa, condivisa con altre donne della Pcc, di realizzare i “Convegni Donna” che si tennero in Cittadella tra il 1975 ed il 1981, ai quali parteciparono oltre 400 donne per discutere di sé, della propria fede, delle questioni femminili interne alla Chiesa, del proprio ruolo, dei desideri e degli sguardi attenti al presente e al futuro della Chiesa, nella Chiesa. Anche questo tratto originario della Pro civitate può rispondere oggi ad una domanda ricorrente e spesso disattesa in una Chiesa ancora strutturalmente “maschile”.

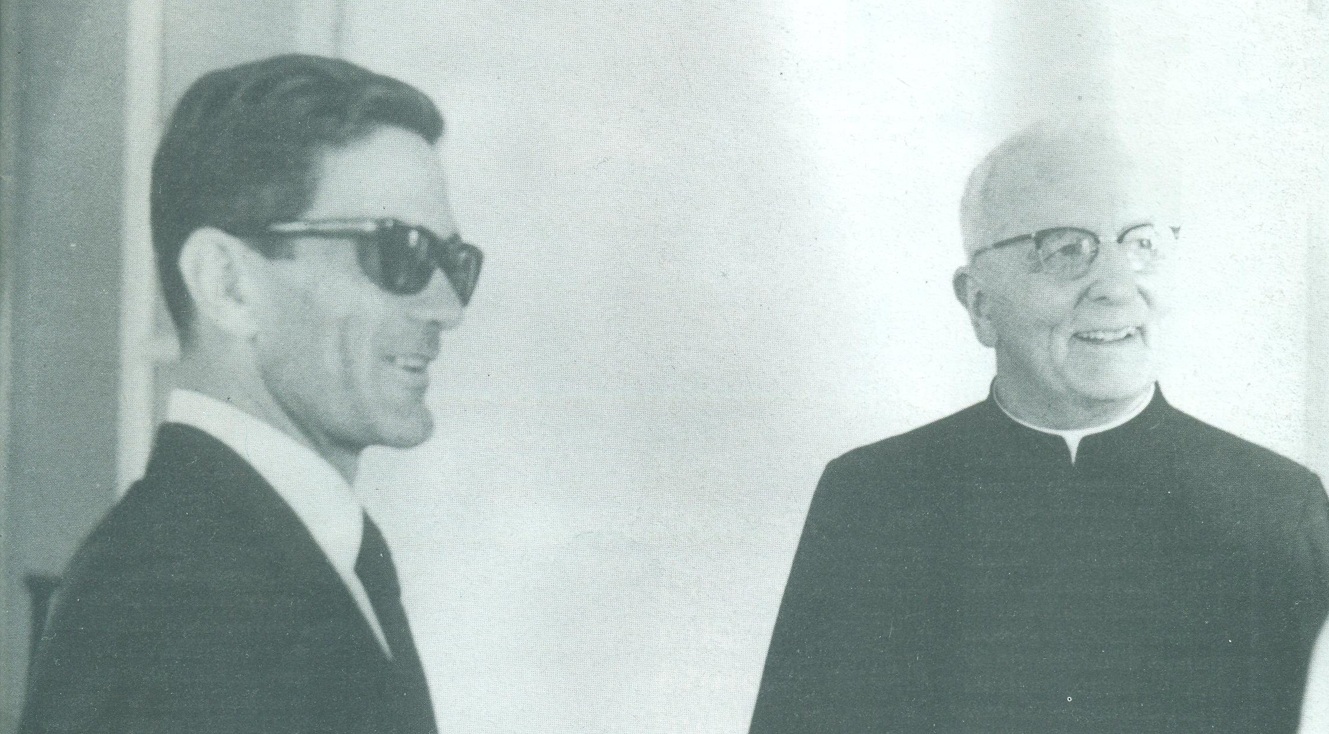

Un discorso simile potrebbe articolarsi anche circa il carattere laicale della Pcc che, fondata da un presbitero illuminato, ha sempre mantenuto un profilo prevalentemente laico, in una condivisione di vita quotidiana e di impegno alla pari tra presbiteri e laici, come accade anche oggi. Un’ulteriore risposta concreta al tentativo in atto all’interno della Chiesa di un superamento del clericalismo che ha corroso lo spirito fortemente comunitario ed egualitario del cristianesimo.

In ultimo, il tratto decisivo e più “conciliare” di tutti (da un punto di vista radicalmente teologico/pastorale) credo sia il serrato dialogo con la cultura ed il mondo contemporaneo, soprattutto nei suoi interlocutori più distanti dal discorso di fede. Quel dialogo che in tempi non troppo remoti spaventava la Chiesa, arroccandola in castelli difensivi tappezzati di condanne anti-tutto. Dialogo che il Concilio Vaticano II ha finalmente riaperto, ma del quale la Pro civitate aveva già precorso i tempi. Ciò le ha permesso senza dubbio di liberarsi per prima di molti stereotipi religiosi, rimanendo nella Chiesa come luogo poroso, permeabile allo scambio dei pensieri e dunque avanguardista, lungimirante, intelligente. Questa porosità ha, forse, rappresentato nel tempo sia il punto di maggior forza che quello di maggior vulnerabilità, poiché far dialogare posizioni e prospettive diverse richiede un allenamento agonistico molto impegnativo. Ma i cristiani non lo hanno fatto forse fin dall’inizio? E non è forse ciò di cui oggi c’è bisogno affinché la Chiesa freni quel declino in corso che la sta portando verso l’insignificanza culturale e sociale? La Pcc non l’aveva forse già compreso bene fin dai suoi albori? Un compito oggi quanto mai decisivo.

Da ultima arrivata, letteralmente, con la mia “ignoranza” e con lo sguardo largo sulla soglia, provo gratitudine verso tutte le Volontarie e i Volontari che hanno creduto fortemente nei valori originari e fondativi del cristianesimo, che hanno praticato nelle loro vite il Vangelo, in modo così radicale e autentico, intuendone la portata liberante, il respiro amplissimo. A don Giovanni Rossi, alle Volontarie e ai Volontari che hanno avviato un processo, giorno dopo giorno, idea dopo idea, la Chiesa tutta credo debba essere grata, perché dai nuovi processi innescati e mantenuti vivi dipende il futuro, luminoso o meno, di ogni istituzione o comunità (anche/soprattutto religiosa).