Chiesa e teologia

Papa Leone XIV e alcune parole di metodo

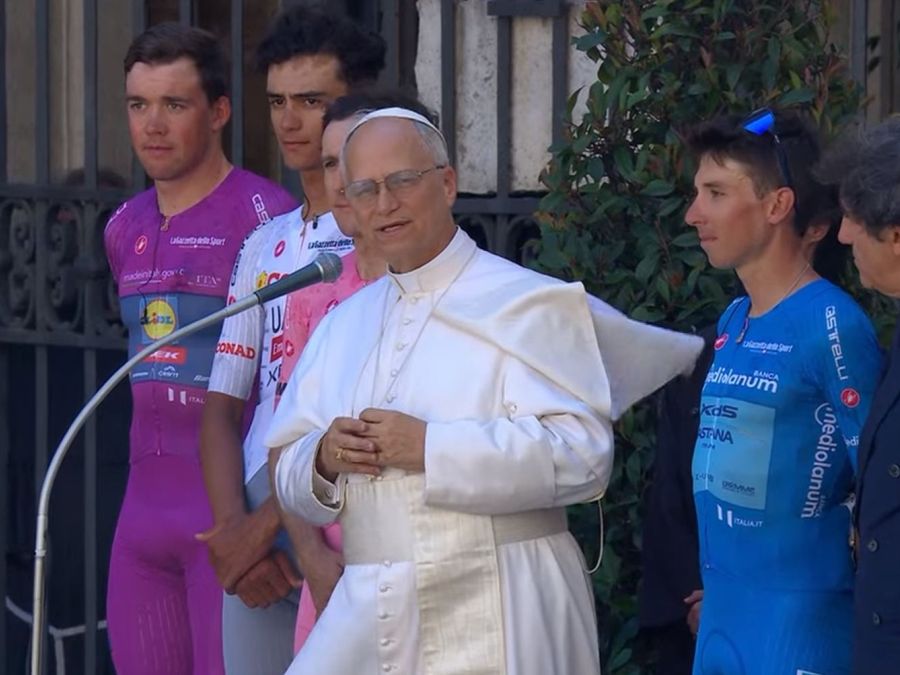

Dal preciso momento in cui papa Prevost è comparso per la prima volta sulla loggia della basilica di San Pietro, tutti coloro che nutrono almeno un po’ di interesse per la vita della Chiesa (sia in positivo che in negativo) hanno iniziato a notare e annotare dettagli, parole, sfumature. Ognuno attraverso le lenti della propria sensibilità e forse delle attese o delle personali priorità.

Tra le molte osservazioni che sono state fatte, le mie lenti personali hanno filtrato per lo più le parole di papa Prevost che potessero indicare uno sguardo, una prospettiva, un metodo, anche oltre i contenuti specifici. Per questo vorrei portare all’attenzione un breve, ma interessantissimo, discorso tenuto il 17 maggio nella Sala Clementina ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, dal quale vado spigolando alcune espressioni: «La Dottrina sociale della Chiesa non vuole alzare la bandiera del possesso della verità […]. In tali questioni è più importante saper avvicinarsi, che dare una risposta affrettata […]. Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della “cultura dell’incontro” attraverso il dialogo e l’amicizia sociale. […] Una dottrina non equivale a un’opinione, ma a un cammino comune, corale e persino multidisciplinare verso la verità. L’indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico, attenta alla sacra libertà della propria coscienza – anche se erronea – e si chiude a nuove riflessioni perché rifiuta il movimento, il cambiamento o l’evoluzione delle idee di fronte a nuovi problemi».

Qui la strada è tracciata. Se noi cattolici abbiamo utilizzato per secoli un atteggiamento di tipo “coloniale” verso persone e realtà esterne o marginali, ora non può più essere così. De-colonizzare è sicuramente il metodo tracciato da queste parole di Leone XIV, nelle quali scompare la contrapposizione tra attori sociali-credenti che portano la fiaccola della verità ed attori che la ricevono perché ne erano privi (secondo gli altri). Piuttosto il dialogo, l’amicizia sociale, lo scambio di doni diventano cammino comune e corale, unica via che insieme (e solo insieme) si percorre alla ricerca di risposte nuove a domande nuove.

Cosa può significare questo concretamente nelle nostre più o meno piccole comunità ecclesiali? C’è un termine che credo lo spieghi molto bene: “corale”. Come nel “coro”, perché sia tale, tutte le voci si devono poter ascoltare, senza che alcuna prevalga, così nelle comunità credenti: tutte le voci devono prendere parola ed essere ascoltate. Nei processi decisionali, nei discernimenti, nella predicazione, nella formazione, nella catechesi… non monologhi solisti di una voce che parla mentre tutti gli altri ascoltano, bensì coralità, pluralità di voci, tutte le voci esclusa nessuna.

É il processo sinodale avviato, il quale sta ora cercando vie pratiche per diffondersi in modo capillare, per essere appreso e sperimentato. La Chiesa, è vero, non è ancora abituata a questo, ma lo sta imparando attraverso l’impegno e la creatività di tutti e tutte, attraverso il coraggio e la speranza che costruiscono “cieli nuovi e terre nuove”.