Il concreto dello spirito

Da Giannino Piana una parola postuma e profetica

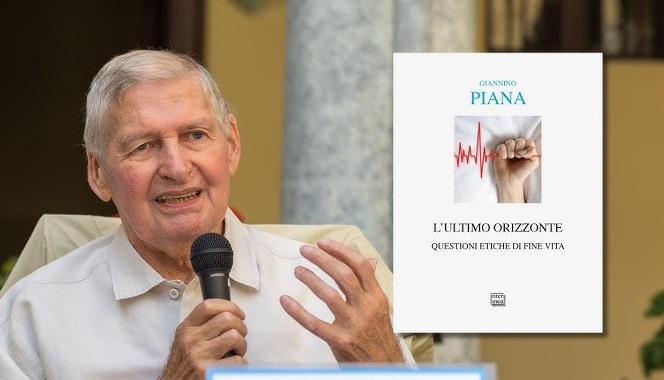

Il grande teologo morale Giannino Piana è morto l’11 ottobre 2023 nella sua casa di Arona. A un anno di distanza è stato pubblicato, da Interlinea, l’ultimo suo libro: L’ultimo orizzonte. Questioni etiche di fine vita

(l’autore ha avuto il tempo di rivedere personalmente le ultime bozze del libro).

Ci sembra che questo libro andrebbe letto insieme a un altro, pubblicato da Cittadella nel 2021, in occasione dell’ottantesimo compleanno del teologo: Aa. Vv., Un’etica per i tempi incerti.

Nella postfazione, il card. Gianfranco Ravasi, suo amico e compagno di studi teologici (compiuti all’Università Gregoriana nei primi anni ’60 del Novecento), scriveva: «Giannino Piana testimonia in modo trasparente la bellezza della ricerca, la gioia del credere, l’attrattiva della verità, l’amore per l’essere umano (corsivi nostri). Se vogliamo uscire dalla soglia della teologia, divenendo partecipi della sensibilità di tante persone in ricerca, potremmo forse applicare a lui un asserto della Critica della ragion pratica di Kant: “L’etica non è esattamente la dottrina che ci insegna come essere felici, ma ci insegna come possiamo fare per renderci degni della felicità”».

Parole solenni anche se, o proprio perché, assolutamente semplici e vere: calzanti alla fisionomia di Giannino Piana sotto ogni aspetto.

UNA NUOVA PROSPETTIVA

La prima parte evidenzia “Le ragioni di una nuova prospettiva di approccio”: cioè le tre ragioni fondamentali per cui oggi si attribuisce una così grande rilevanza, rispetto a non molti anni fa, alle problematiche del fine vita. Sono legate a casi veramente strazianti per i sentimenti e anche molto conturbanti per la coscienza (non solo coscienza credente): come quello di Piergiorgio Welby, di Eluana Englaro e di molti altri.

La prima ragione si riconosce nel grande sviluppo delle tecnologie biomediche; se da un lato hanno consentito di vincere malattie un tempo sicuramente mortali, dall’altro permettono di prolungare artificialmente la vita biologica a scapito della “vita biografica” e della stessa dignità del vivere, con forme inedite e devastanti di accanimento terapeutico.

La seconda ragione è da cercare appunto in una coscientizzazione crescente del valore fondamentale della dignità umana, che si estende a tutte le fasi della vita, anche a quelle terminali, e deve tradursi nell’esperienza di una morte umanizzata.

La terza risiede fondamentalmente nella difficoltà che sempre più si registra nel rapportarsi dell’essere umano con la morte; oggi si manifesta, secondo i casi, come “de-naturalizzazione” (per cui non si accetta che la morte sia una componente naturale e ineliminabile in ogni esistenza umana), come “de-socializzazione”, che sgancia l’evento del morire da ogni riferimento sociale e isola il morente in una solitudine e rarefazione di rapporti che spesso, se è cosciente, è ragione di sofferenza più della morte stessa; come “de-simbolizzazione”, per cui oggi molto spesso si guarda la morte rifiutando di aprirsi al mistero a cui essa allude e rinvia; come “de-temporalizzazione” (rifiuto dell’idea della morte, ripiegamento sul presente che non vuole aprirsi al futuro), e come “de-contestualizzazione”, che si ha nei casi, sempre più frequenti, in cui la morte avviene in ospedale oppure in hospice, al di fuori del contesto in cui si è vissuti e lontano dalla cerchia delle persone care.

VISIONI DIVERSE DALLA VITA E POSSIBILITÀ DI DIALOGO

La seconda parte prende in considerazione le due visioni della vita spesso contrapposte tra loro, facenti capo rispettivamente all’idea di «sacralità» e a quella di «qualità» della vita, attribuendo la prima al mondo cattolico e la seconda al mondo laico; ne discenderebbe il confronto, a volte conflittuale, tra la bioetica ‘cattolica’ e quella ‘laica’.

Terminologia fuorviante, che sarebbe giusto abbandonare, per parlare semplicemente «di bioetica tout court o meglio di bioetica autonoma, in cui la definizione normativa delle questioni in causa va prodotta attraverso il ricorso ad argomentazioni razionali, dunque universalizzabili».

«Sacralità» e «qualità» non sono incompatibili e possono convergere, secondo Piana, nel concetto di «dignità», concepita in termini non individualistici ma relazionali. Il valore della vita può conciliarsi con l’esigenza di una “morte dignitosa” che implica il prendersi cura del malato, il far uscire la morte dall’occultamento e dalla rimozione, il fornire un’assistenza sanitaria adeguata ed efficiente, commisurando le terapie alla concretezza di ogni singola situazione.

LE QUESTIONI PIÙ CRITICHE

La terza parte del saggio (“Eutanasia, suicidio assistito e accanimento terapeutico”) è quella più corposa e più importante. Forse risulta essere anche di maggiore attualità, perché dovranno esserci interventi in materia di «morte volontaria medicalmente assistita», a seguito ad alcune recenti decisioni della Corte Costituzionale.

Questa parte cerca sostanzialmente di fornire una risposta soddisfacente alla seguente domanda: quali percorsi attivare per recuperare dignità alla morte? L’attuale stato di disagio determina la sua rimozione, e ciò finisce per favorire il ricorso all’eutanasia, al suicidio assistito o all’accanimento terapeutico?

Si tratta di nodi critici che, per la loro delicatezza e complessità, «esigono un approccio etico rigoroso, al di fuori di pregiudizi ideologici, nel pieno rispetto di una visione laica, cioè razionale, evitando tanto posizioni rigidamente confessionali quanto posizioni di stampo laicista».

L’ALLEANZA TERAPEUTICA E LE CURE PALLIATIVE

L’aspetto forse più penoso nelle realtà di malattia inguaribile è che il malato-paziente può talvolta avere l’impressione di essere soltanto ‘oggetto’ nei trattamenti e interventi che lo riguardano, di venire identificato con la sua malattia e trascurato nella sua complessità di persona. Il che significa, di fatto, sottovalutare la sua dignità.

Perciò, nella quarta e ultima parte del librino (“Cure palliative e testamento biologico”), l’autore, forse attingendo anche alla propria esperienza personale degli ultimi mesi di vita, offre indicazioni preziose per «il costituirsi di una alleanza terapeutica tra medico e paziente, fondata su un rapporto di reciproca fiducia, e sulla attivazione di un confronto che il medico non può (e non deve) trascurare».

LE CURE PALLIATIVE

Quanto alle cure palliative, realtà piuttosto recente nel campo dell’assistenza medica, Giannino Piana, citando un testo di Deborah Gordon e Carlo Peruselli, ricorda e chiarisce il concetto che la vita va difesa nella sua dignità e integrità fino all’ultimo istante.

Dire “malato inguaribile” non equivale a dire “malato incurabile”, anche se i due termini vengono usati come se fossero sinonimi.

L’autore sottolinea che il malato inguaribile non è un quasi morto, ma una persona: che, in quanto persona, «ha diritto di vivere l’ultima parte della sua esistenza, non importa quanto lunga essa sia, nel modo migliore e più significativo possibile» (Gordon D. – Peruselli C., Narrazione e fine della vita; nuove possibilità per valutare la qualità della vita e della morte, FrancoAngeli, Milano 2001, 9).

Inevitabile a questo punto considerare la necessità del ricorso al «testamento biologico» o «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento» (Dat).

Vi hanno concorso «sia gli enormi progressi della tecnologia in campo biomedico, sia l’accresciuta coscienza del rispetto dovuto alla dignità del morire, sia «l’emergere, all’interno della bioetica, del principio di autonomia, che implica la possibilità di autodeterminazione del paziente anche circa i tempi e le modalità della propria morte».

IL «FILO ROSSO» DEL LIBRO: LA MORTE COME VITA

Nell’Epilogo Giannino Piana scrive che la «vera anima del libro» è il desiderio di metterne in luce il «filo rosso» unificante, l’idea guida: l’esigenza cioè di guardare alla morte come a un elemento costitutivo della vita umana che, per chi crede nel Dio di Gesù Cristo, significa apertura alla vita altra e futura.

Infatti, «accogliere la morte come realtà che ci appartiene e alla quale non possiamo sfuggire […] è un’esperienza che va invocata dall’alto e che ci impegna nel contempo a crearne, per quanto è possibile, le condizioni attraverso una vita piena, spesa nell’offerta di sé al servizio dei fratelli».

Queste parole rinviano a quanto Piana scriveva su Rocca 1-2021: «Al di là del dramma al quale nessuno può sfuggire, il mistero pasquale, che ha nella risurrezione il momento culminante, immette un fascio di luce sulla realtà della morte. La risurrezione di Cristo ci ricorda infatti che l’umanità, cui è stata partecipata nel Figlio la figliolanza divina, non può che godere dello stesso destino. La morte non è più dunque l’ultimo traguardo: essa segna l’ingresso in una vita di eterna beatitudine. La speranza cristiana, che fiorisce ai piedi della croce, ha qui il suo definitivo suggello. E la fede ci dice che questo cammino è iniziato fin da quaggiù, perché – come l’apostolo Giovanni non manca con insistenza di annunciare – quella vita promessa ci è già stata partecipata, con l’impegno che la facciamo crescere in noi e negli altri, fino al suo definitivo compimento nella pienezza del regno del Signore».

Il libro è suggellato da tre bellissimi versi di Rainer M. Rilke:

O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod.

Das Sterben, das aus jenem Leben geht,

darin er Liebe hatte, Sinn und Not.

(Traduzione nostra: O Signore, da‘ a ciascuno la morte sua propria! Il morire che fiorisce da quel vivere da cui egli ebbe amore, senso, sofferenza).

L’8 marzo 2024 la sezione torinese della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale ha organizzato una giornata di studio in memoria di Giannino Piana. Tra i relatori il suo fraterno amico Francesco Compagnoni, per decenni suo collaboratore nell’Associazione teologica Italiana per lo studio della morale (Atism), rimasto in contatto con lui fino al momento della morte.

Al termine del suo intervento-testimonianza, Compagnoni ha citato la risposta che fu data, nel corso di un’intervista, dal teologo tedesco Gisbert Greshake a una domanda sulla perdita di importanza della teologia cattolica che si registra in Germania da qualche anno: «Potrebbe anche avere a che fare con il fatto che la teologia di lingua tedesca ha avuto un enorme impulso teorico. Ciò significa che, soprattutto i teologi più giovani, credono di dover dimostrare scientificamente, soprattutto nelle università, di avere un’elevata capacità di teorizzazione, anche rispetto ad altre scienze. Di conseguenza, però, si è persa la teologia come scienza che, in ultima analisi, deve servire la fede, che deve dischiudere il mondo della fede. Quello che sento ripetere sempre dagli studenti è che manca qualcosa nello studio della teologia, cioè che ne esca qualcosa per la loro fede personale. Per me questo ha a che fare con l’immensa priorità data alla teoria nella teologia di lingua tedesca (corsivi nostri)».

Francesco Compagnoni commentava: «Questo errore Giannino Piana, pur nella serietà scientifica dei suoi testi, non lo ha mai commesso. Ha servito la sua comunità di fede, locale e nazionale, e l’ha interpretata per tutti noi in modo eccellente».