L'editoriale

L’amico geniale

Appena cinque giorni dopo la morte di don Giovanni Rossi, viene ucciso Pier Paolo Pasolini. Era il 2 novembre del 1975: giorno dei morti, neanche in un libro scritto male si sarebbe potuto immaginare una così tragica storia. Così rileggendo in questi giorni la straordinaria lettera scritta da Ppp a don Giovanni il 27 dicembre del 1964 i miei occhi sono subito andati a cercare la frase che colpisce come un pugno ben assestato e che tanto dice di Pasolini, della sua vita e della sua morte: “Forse perché io sono da sempre caduto da cavallo: non sono mai stato spavaldamente in sella (come molti potenti della vita o molti miseri peccatori): sono caduto da sempre, e un mio piede è rimasto impigliato nella staffa, così che la mia corsa non è una cavalcata, ma un essere trascinato via, con il capo che sbatte sulla polvere e sulle pietre. Non posso né risalire sul cavallo degli ebrei e dei gentili, né cascare per sempre nella terra di Dio”. Pasolini ci dice in questo modo crudo il suo essere uomo che abita terre di confine, che dimora nelle solitudini di una libertà vissuta a caro prezzo e che certo non era assenza di scelte. Presto aveva deciso da che parte collocarsi e fino alla fine ribadirà la sua scelta etica, prima ancora che politica, di stare sulla sponda dei vinti. In questo senso il suo intervento, letto post mortem, al Congresso radicale ci parla ancora di un’ultima speranza: che “il Paese pulito”, i ragazzi della Fgci, come altrove aveva detto in modo più esplicito, possa rappresentare non solo un’alternativa ma un’alterità. Come non vedere in questo una consonanza con la proposta berlingueriana dell’austerità, forse l’ultima idea ribelle rispetto all’omologazione antropologica alla religione dei consumi. E tuttavia Pasolini non è l’intellettuale organico teorizzato da Gramsci, disciplinatamente inserito nelle dinamiche cogenti di un partito, anzi del Partito. La sua libertà critica lo ha portato spesso in contrasto con quello che in ogni caso ha sempre sentito visceralmente come il suo mondo, quello del comunismo italiano che sin dall’origine coglieva nel mondo contadino un alleato dentro il blocco storico che doveva trasformare l’Italia. Per come l’ho compreso io Pasolini non era certamente un marxista fatto e finito: come avrebbe potuto esserlo un uomo innamorato del mondo contadino e del suo senso sacrale della vita (in un sincretismo tra paganesimo e cristianesimo) e del lumpenproletariat così inviso al Moro di Treviri? E d’altra parte come poeticamente avrebbe potuto meglio dirlo l’intellettuale friulano quando ne “Le ceneri di Gramsci” scrive: “Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere con te e contro te; con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere… attratto da una vita proletaria a te anteriore; è per me religione la sua allegria non la millenaria sua lotta: la sua natura non la sua coscienza…” L’attenzione agli ultimi è ciò che lo ha reso vicino a quel grande Cristo che attraversa la sua opera, non solo “Il Vangelo secondo Matteo”. Oserei quasi dire l’umanità divina di Cristo, per dirlo come lui lo ha detto “non credo che Cristo sia figlio di Dio… ma credo che Cristo sia divino”, nella eccedenza di umanità, nella prossimità, nella com-passione. Penso che questa sia stata la soglia in cui si sono incontrati Pier Paolo Pasolini e don Giovanni Rossi. Uomini di solide convinzioni, di fedi profonde, di diversità marcate e perciò capaci di dialogo e di riconoscersi in una umanità comune. La stessa lettera del ’64 inizia così: “Caro don Giovanni, La ringrazio tanto delle sue parole della notte di Natale: sono state il segno di una vera e profonda amicizia; non c’è nulla di più generoso che il reale interesse per un’anima altrui”. È questo senso dell’umano autentico che porta Pasolini lontano dagli estremismi ideologici, a vedere lucidamente in essi sovente una volontà di potenza dietro la maschera di grandi ideali e a intuire prima di tanti altri la deriva di una società atomizzata e al contempo omologata nella quale “non ci sono più esseri umani ma strane macchine che sbattono l’una contro l’altra”. Una società che cambia i paesaggi, disarticola le comunità, omologa i desideri, trasforma il popolo in massa. Contro questa deriva Pasolini si affida, pur dentro tutti i durissimi contrasti, al Pci e alla Chiesa, chiedendogli di non collocarsi a rimorchio di una evoluzione, di un continuum senza principio né fine, senza sorprese né attese, dove il tempo lineare finisce per diventare del tutto simile a quello ciclico. Li invita a resistere, ad essere conservatori e rivoluzionari. “Se la Chiesa non avrà il coraggio di negare se stessa scomparirà”, se non passerà per la croce non risorgerà. Oggi possiamo misurare quanto queste parole dure fossero in realtà non solo profetiche ma anche estremamente realistiche.

Quanto manca oggi un Pasolini! Con il coraggio di dire le parole difficili, quelle che non vengono tollerate da una parte e dall’altra della strada, anche dalla propria parte. Ricordate la sua posizione a difesa della straordinaria pienezza di vita del feto? E quel marcato dissenso sul considerare il ’68 come la continuazione della Resistenza? E la difesa dell’esistenza dello Stato di Israele, nato male, come ogni Stato? E la necessità della lotta per “conservare tutte le forme, alterne e subalterne, di cultura” dalla livella dello sviluppo? E il riconoscimento del valore positivo degli anni del primo centro-sinistra “che ha fatto rotolare un granellino di democrazia per la china di un Paese che non aveva mai conosciuto la democrazia…”.

Guai tuttavia a ritenere le posizioni che ho ricordato come ostili all’emancipazione femminile, o alla liquidazione delle lotte studentesche quale fenomeno di “guerra civile” all’interno della borghesia, come pure affermò, o al diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato (e come non piangere e lottare per questo dentro lo sterminio di Gaza!), o a non vedere anche i limiti del centro-sinistra. La grandezza di Ppp è proprio questo stare nella contraddizione, nel coraggio di vedere l’ombra che accompagna anche le cose migliori, anche le cause giuste, anche i cammini di umanizzazione che scelse e che proviamo a scegliere.

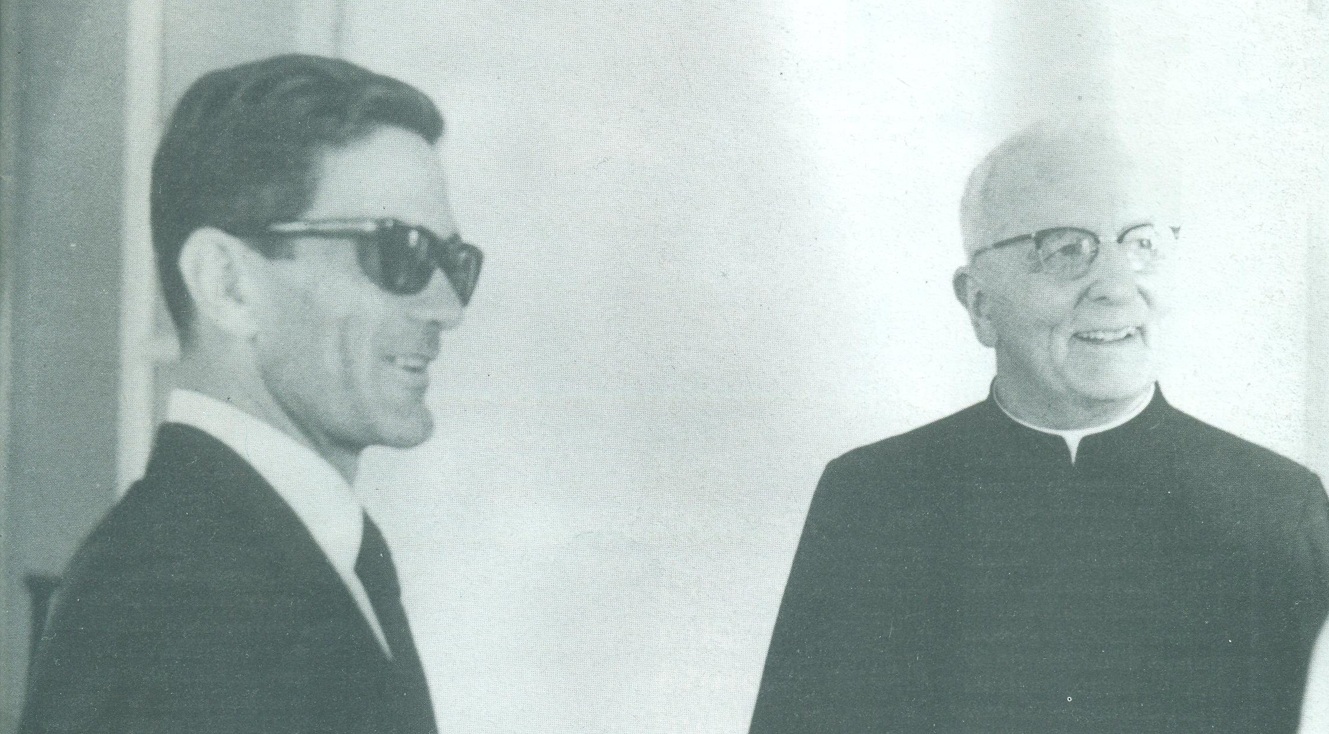

Voglio ricordare infine quell’articolo del marzo ’69 in cui descrivendo la sua visita di commiato a don Andrea Carraro in Cittadella, il prete che lo aveva accompagnato in Palestina nei sopralluoghi per il suo “Vangelo”, ci mette davanti la serietà decisiva del nostro limite. Lo fa descrivendo il corpo morto di don Andrea, “prete contadino povero come il suo buon papa Giovanni” che un tempo gli aveva parlato della morte “con un disperato sorriso che la rimetteva nelle mani di Dio”. Ora, dice Pasolini davanti al suo cadavere, “la sua figura era troppo importante”. La morte è troppo importante perché tutto il resto lo sia veramente altrettanto. “E ciò che solo ha valore, è questo silenzio della morte, così più reale di ogni obbedienza e di ogni disobbedienza”. La consapevolezza della realtà preziosa e fragile della condizione umana è stata decisiva in Pasolini che ha lambito il territorio della fede senza un approdo, ma avvertendo in esso non alienazione ma autenticità, non rifugio pavido ma ricerca di senso, non una fuga ma un mandato esigente. E questo mi pare resti ancora il territorio di frontiera che interroga ognuno e da cui i cristiani possono osare la parola decisiva della loro fede, che è anche un’estrema attesa di giustizia per tutte le vittime e gli sventurati della storia e della vita.