Salgari senza esotismi

Tante storie

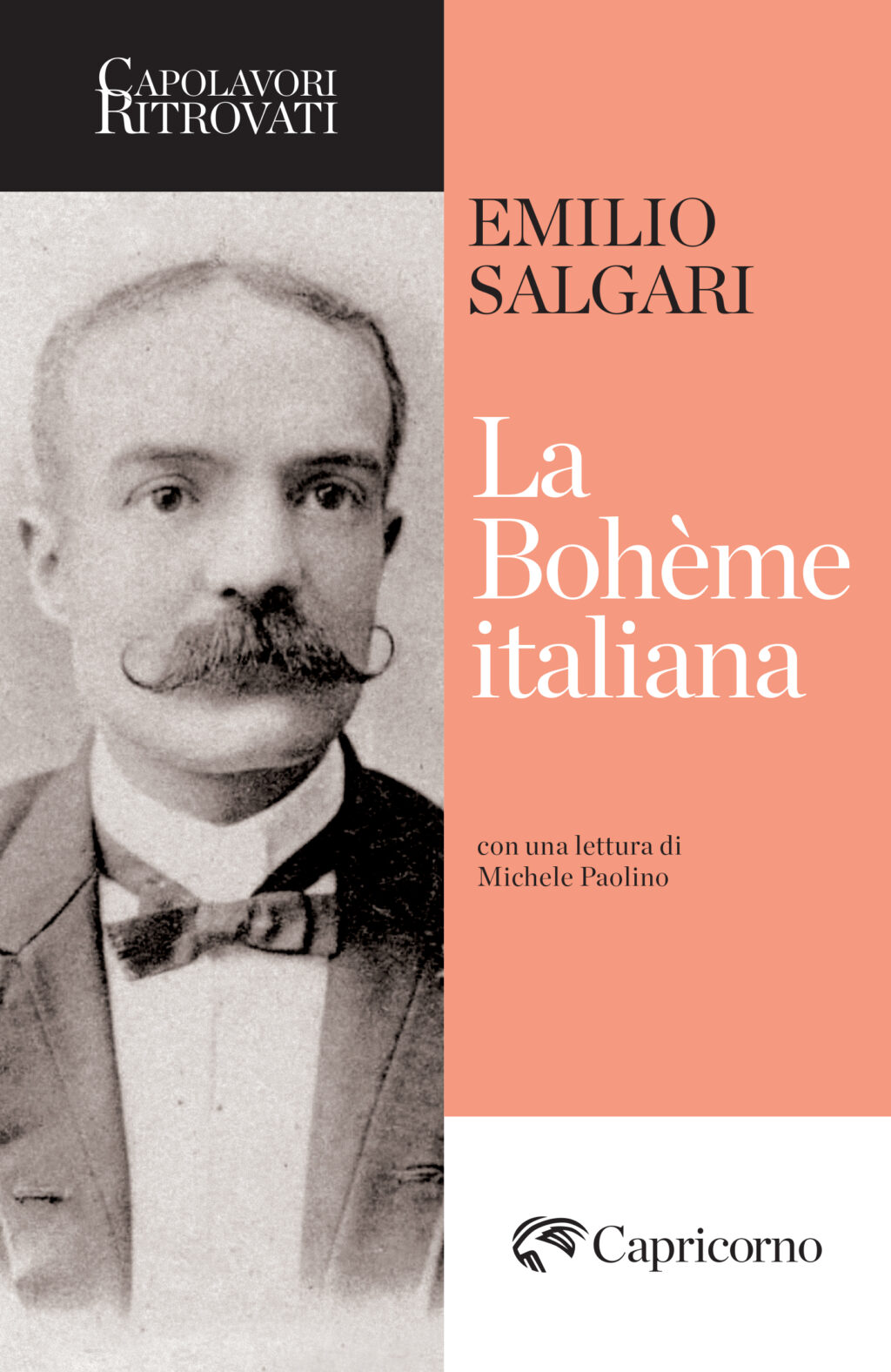

Emilio Salgari

La Bohème italiana

Capricorno, 2025, pp. 176

€ 12

La Bohème italiana (1909), ripubblicato oggi da Capricorno, è un testo atipico nella produzione di Emilio Salgari, ben noto per i romanzi d’avventura esotici come Sandokan e Il Corsaro Nero. In questo caso, però, l’autore si cimenta con un genere diverso: una sorta di commedia narrativa d’impianto bozzettistico, umoristico e vagamente autobiografico, ambientata non nelle giungle malesi o sui mari dei Caraibi, luoghi peraltro mai visitati dal vero, ma nella Torino degli artisti squattrinati di inizio Novecento, autentico milieu d’adozione per Salgari. Non si tratta di un romanzo in senso stretto, ma piuttosto di una raccolta di episodi concatenati, o ancora di un ritratto corale e ironico della vita bohémienne traslata in chiave italiana.

Il protagonista-narratore – un pittore di provincia, ingenuo ma non privo di spirito d’osservazione – viene invitato da un gruppo di amici a fondare una colonia artistica in campagna. Con entusiasmo parte per Torino, dove lo accolgono Ferrol (pittore e capobanda della bohème locale), Quintino (un miniatore incline a soluzioni geniali quanto fantasiose), Spartaco (giovanotto serio e sognatore, il cui antenato sarebbe il celebre gladiatore ribelle), e l’onnipresente scimmietta Pumietto, destinata a diventare, in un momento di fame, una potenziale pietanza da arrosto. Da qui prende avvio un racconto denso di dialoghi brillanti, trovate sceniche surreali, paradossi economici e pantagrueliche miserie, in cui la fame e l’arte si rincorrono senza sosta in un’atmosfera tra il comico e il malinconico.

Lo humour di Salgari è arguto, intelligente, talvolta spinto fino alla farsa, ma sempre calibrato su una profonda empatia nei confronti dei suoi personaggi. Le trovate narrative – come l’ebrea rigattiera che finanzia le cene dei pittori in cambio di oggetti sempre più improbabili, o il museo domestico allestito nella soffitta e composto da corone di latta, fossili inventati, monete false e cocci di bottiglia – testimoniano la creatività disarmante di questi artisti che, pur nella precarietà più assoluta, riescono a dar forma a una loro estetica della sopravvivenza. Il grottesco, nel libro, non ha mai la freddezza della caricatura; è invece sempre stemperato da una forma di solidarietà affettiva che l’autore nutre nei confronti di questi «matti» senza gloria.

Quello che più colpisce è l’abilità di Salgari nel ritrarre un’umanità marginale con affetto, ironia e una punta di nostalgia. Sotto le buffonate, le cene di rigatino (liquore inventato con ingredienti improbabili), i dispetti agli osti e ai portinai, i tentativi falliti di spacciare papiri antichi per veri, si intravede un ritratto dolente della condizione dell’artista povero nell’Italia del tempo. Sono giovani pieni di talento e sogni, ma privi di mezzi, relegati ai margini della città e dei salotti borghesi, costretti a inventarsi una vita che somiglia più a una sceneggiatura comica che a un’esistenza ordinaria. Il loro destino non è la gloria, ma una forma di resistenza quotidiana alla fame, all’incomprensione e al conformismo.

Il testo si articola in una serie di capitoli – ventuno in totale – ognuno dei quali esplora un episodio della vita dei bohémiens: dalle cene improvvisate con gli ultimi spiccioli (e spesso senza spiccioli), ai furti orchestrati con arte, alle trasferte in campagna finite in disfatte, agli incontri con improbabili mecenati. Il lessico è semplice, scorrevole, intriso di una vena parodica che talvolta rasenta il nonsense, con frequenti giochi di parole, neologismi e descrizioni teatrali che trasformano la miseria in avventura. Il libro pare quasi voler redigere un manifesto involontario dell’artista come figura controcorrente, anarchica, irregolare, creativa per forza di cose e non per scelta poetica.

La Bohème italiana è una testimonianza del Salgari meno noto, più intimo, più vicino alla realtà quotidiana e ai problemi concreti di chi vive ai margini della società. Ma è anche un piccolo capolavoro di umorismo, capace di far sorridere e pensare, e di costruire un controcanto ironico alla retorica patriottica, borghese e produttivista dell’epoca. Gli artisti di Via delle Scuole non sono eroi, né santi, né ribelli: sono uomini in carne e ossa, che mangiano troppo poco, bevono e inventano troppo, ma che nonostante tutto sognano. Sognano la campagna, il successo, l’amore, una vita diversa, e intanto vivono quella che hanno, piena di risate e di topaie.

In due brevi testi che introducono e seguono l’opera, Roberto Marro e Michele Paolino delle edizioni del Capricorno forniscono una lettura dell’opera come unicum non solo rispetto al resto della produzione di Salgari (che nello stesso anno diede alle stampe altri tre libri mainstream di avventura), ma anche in rapporto al contesto culturale di quegli anni rappresentato dal Manifesto Futurista di Marinetti, la prima teatrale de La cena delle beffe di Sem Benelli e l’esordio del genere noir italico a firma di Carolina Invernizio. Di fronte all’avanzare delle avanguardie e di una nuova dimensione industriale culturale, Salgari trova il tempo di rivolgere malinconicamente lo sguardo a un passato bohèmiene che sembra ormai spazzato via dall’incedere della storia. I personaggi stessi de La Boehème italiana sembrano porsi in antitesi agli aitanti eroi esotici del resto della produzione salgariana e al superomismo che si andava affermando, ma rispetto a questi trasmettono anche quel senso di profonda umanità che Salgari vedeva venir meno, fino a portarlo di lì a due anni a porre fine tragicamente alla sua stessa vita.