Penso dunque Samo

Filosofia

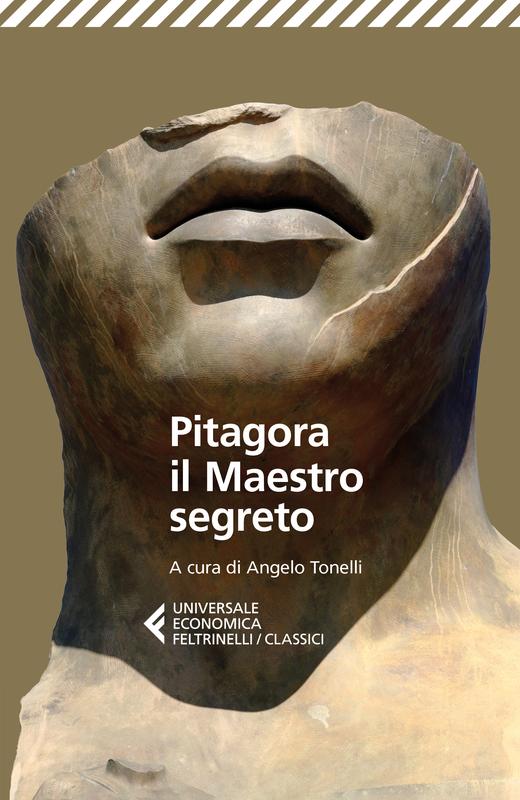

Angelo Tonelli (a cura di)

Pitagora il maestro segreto

Il padre della Sapienza tra misticismo, scienza e politica

Feltrinelli, 2025, pp. 267

€ 13

Ci voleva un poeta (oltre che grecista e traduttore) come Angelo Tonelli per restituirci, sulla scia del magistero di Giorgio Colli, di cui fu allievo a Pisa, la figura del divino Pitagora che un po’ si perde nelle brume del pensiero sapienziale di cui poco ci resta e quel che ci resta è spesso vago e da decifrare.

In più, quei filosofi sovrumani, come li definisce proprio Colli, nulla scrissero, e se scrissero lo fecero in modo frammentario e rapsodico, affidando spesso all’oralità di una setta le proprie intuizioni e riflessioni.

La setta di Pitagora poi, come Tonelli ricorda, era sufficientemente chiusa e iniziatica, molto selettiva nell’accogliere nuovi adepti e molto esigente con i propri membri cui toccava impegnarsi nell’esercizio del nous (attenzione del nous e non del logos) seguendo delle regole ferree che riguardavano la conoscenza, la virtù e, più in generale, la conduzione della vita terrena.

È il caso di specificare “terrena”, visto che i pitagorici furono tra i primi a parlare di immortalità dell’anima, di reincarnazione e di trasmigrazione delle anime, probabilmente in seguito ai contatti con l’Egitto. Idee, queste, che dai Pitagorici giunsero poi a Platone.

In ogni caso, in questo saggio (introduzione più antologia delle testimonianze) c’è tutto quello che è importante sapere sul filosofo nato a Samo, vissuto a Crotone e morto a Metaponto: da chi fu influenzato e chi influenzò, l’impegno politico, i prodigi, l’attività noetica, la concezione dell’al di là, il programma educativo, le conquiste matematiche, le osservazioni sulla musica, le capacità divinatorie, le abitudini quotidiane e, soprattutto, la sua natura divina in quanto incarnazione di Apollo. Parliamo dunque di un uomo ieratico e misterioso che si diceva avesse una coscia d’oro e ricevesse gli ospiti da dietro una tenda.

L’immagine di uno dei sapienti più affascinanti dell’antichità, da cui ha origine il pensiero occidentale, viene sbalzata fuori dalle nebbie della non conoscenza attraverso una ricognizione ordinata e approfondita delle fonti antiche: Aristotele, Giamblico, Isocrate, Porfirio, Diogene Laerzio, Cicerone.

Chiudono il lavoro il saggio di Donato Colli sulla basilica neopitagorica di Porta Maggiore e un’appendice iconografica di Valentina Cagliesi.