Un mito dei nostri giorni

Il libro del mese

Benjamín Labatut

Maniac

Adelphi, 2025, pp. 361

€ 14

Come ogni mito, anche questo – narrato da Benjamín Labatut – ruota intorno alle vicissitudini dell’eroe eponimo. Solo che qui l’eroe non è un umano, né un dio, né un semidio, ma una macchina a cui è stato imposto il nome di MANIAC: tutto a lettere maiuscole, come per gli operatori logici, e come ormai avviene in molti linguaggi della contemporaneità, a imitazione dello stile informatico. E a sua volta, il nome non è esattamente un nome ma un acronimo: Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. E ancora, MANIAC rimanda al suo immediato predecessore, ENIAC, ritenuto il primo computer, laddove la E stava per Electronic. Nel tracciare la genealogia del mito, non resta allora che far entrare in scena l’artefice che – come Efesto – ha forgiato nella sua fucina sia armi che macchine: John von Neumann: uno dei principali protagonisti del Progetto Manhattan, ma anche il padre (verosimilmente non l’unico) del computer.

Certo, MANIAC è un nome difficile da portare. Sembra una beffa, anzi un segno di sopraffazione del creatore sulla creatura. Allude forse alla mania platonica, ossia a una capacità di concentrazione così totalizzante da rendere possibili straordinari risultati creativi; ma il primo pensiero in effetti va subito al suo significato opposto, alla riduzione dell’umano a subumano, a mostro, a maniaco. Concepito nel 1951 per poter sostenere i calcoli per la costruzione della bomba a idrogeno di Edward Teller – un’arma dall’inimmaginabile potenza distruttrice – MANIAC è allora uno strumento del male. Però è anche il magnifico risultato della genialità di von Neumann, e darà avvio alla stirpe dell’Intelligenza Artificiale. E guardando a precedenti letterari, se The Creature è frutto dell’ingegno e insieme causa di perdizione del dottor Frankenstein, parimenti The MANIAC è gloria e dannazione di von Neumann. Come nel Frankenstein di Mary Shelley, anche The MANIAC, seguirà von Neumann nella tomba. Una storia gotica: alla morte di von Neumann, il Pentagono ordinerà la distruzione di MANIAC, per non lasciar traccia di segreti che sarebbero potuti cadere in mani nemiche. Ancora una volta, tornano in mente miti classici, quando le armi portentose venivano sepolte con l’eroe. O basta solo andare a pochi anni prima, alla fine della Seconda guerra mondiale, quando era accaduto lo stesso per le macchine di Alan Turing (forse il vero padre del computer?), a Bletchley Park (ora ricostruito e addomesticato e quasi ridotto a parco giochi).

La storia narrata da Labatut vuole pertanto risalire indietro per rintracciare la fonte del mito contemporaneo più inquietante e insieme più promettente: AI, l’Intelligenza Artificiale. MANIAC racconta vette e abissi dell’intelligenza umana, senza fissare polarità oppositive. Viene rappresentata la capacità d’astrazione della matematica e la potenzialità distruttrice delle macchine; oppure, viceversa, l’inaffidabilità, la pazzia, la pulsione autolesionistica e violenta di grandi matematici e l’affidabilità delle macchine. Il mito moderno raccontato da Labatut ha a che fare con la ricerca dell’origine, con il rapporto con la paternità, con la trasmissione dell’umano (e del meccanico), con la creatività. E ancora, MANIAC non ha una morale, non esalta né biasima, né il senso del dovere né la ricerca del fuoco prometeico; non cerca di domare il mistero, non smorza l’inafferrabilità dell’impulso; non antepone niente a niente: né la libertà né le responsabilità familiari, politiche, scientifiche, etiche.

Il punto centrale di osservazione è John von Neuman, ma – come in un romanzo – tra flashback e anticipazioni, il percorso si snoda da metà Ottocento (George Boole, descritto attraverso una potente citazione, a p.45), alla Teoria della Relatività, alla tragica vicenda di Paul Ehrenfest, passando attraverso la furia nazista, intuendo e forse non comprendendo la meccanica quantistica, e approdando a un beckettiano – e come tale muto – “finale di partita” in cui le macchine figlie di MANIAC si sono evolute al punto di sconfiggere gli umani, muovendo abili mosse sulla scacchiera o sulla tavola del millenario gioco-filosofia del go (Deep Blue contro Kasparov, nel 1997; AlphaGo contro il campione coreano Lee Sedol, nel 2016). La storia di MANIAC si ferma pertanto a una certa distanza da noi, a una decina di anni da qui e ora. La riflessione su cosa accadrà dell’umano è – come in ogni romanzo, come in ogni mito – lasciato alle emozioni e alle interpretazioni.

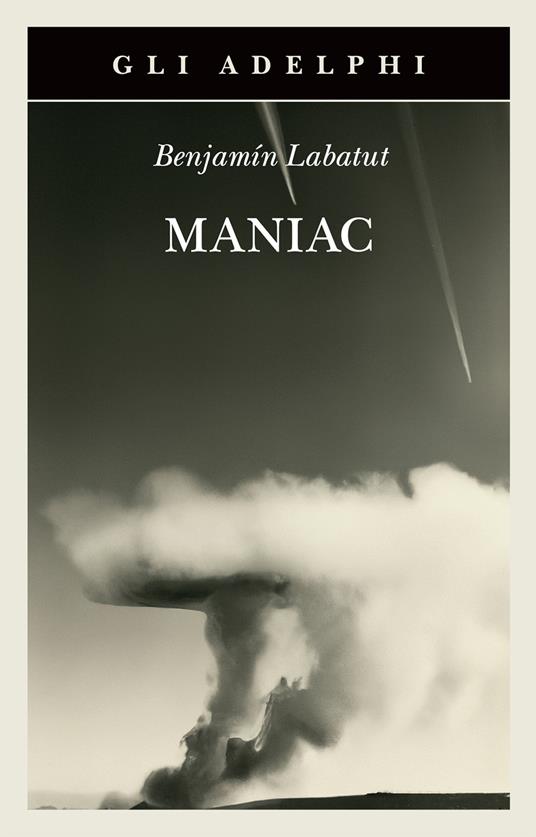

Non è valso a nulla, dunque, sopprimere la creatura. Se la vita di MANIAC si sviluppa in poco più di un lustro, la forza narrativa coinvolge il prima, il dopo, il tempo di durata e il possibile, il momento acuto e una lunga pausa solo apparentemente dormiente fra la morte di von Neumann e della sua macchina e la nascita di AI. Labatut percorre ogni genere letterario, paraletterario e scientifico per raccontare il mito dell’origine della contemporaneità: è una biografia, di un singolo uomo, von Neumann; ma il ritratto parte da punti di vista molteplici, attraverso testimonianze – alcune riportate letteralmente, fra virgolette, altre romanzate – di altri fisici, di mogli, amici, o della figlia, recentemente scomparsa. Come in Antologia di Spoon River, i morti ricordano, parlano, vedono la contemporaneità e la mettono in successione logica con il passato. E ancora, Labatut scrive un saggio, ma sperimenta perfino la poesia visiva (con pagine bianche che contengono solo una frase, o anche solo una sillaba, definitiva, SI: la bomba ad idrogeno può essere costruita). MANIAC è un’opera divulgativa e avvicina il lettore a territori che altrimenti riterrebbe troppo ardui da affrontare; ed è anche una graphic novel – ma, paradossalmente, senza disegni. In definitiva è un romanzo contemporaneo, laddove le fonti, la documentazione, le “prove”, si trovano allo stesso livello di autorevolezza della fiction. All’ultima pagina Labatut mette anche una bibliografia, e la mescola con i ringraziamenti. Tutto è riscrittura, tutto è fonte, e font, e disegno. Lo dovevamo capire sin dalla copertina: sembra una foto d’epoca, del fungo atomico, al primo test di Alamogordo, il 16 luglio 1945, dove era presente anche von Neumann. Invece è il prodotto di DALL-E, un programma generativo di immagini a partire da un prompt (per inciso, il nome del programma è una citazione: il piccolo robot postatomico che da solo mette in ordine il mondo, nel film di animazione WALL-E; ma nella pronuncia americana suona come il pittore surrealista Dalì).

Concludiamo allora come farebbe una macchina, l’algoritmo che offre consigli di lettura su Amazon: se vi piacerà MANIAC, allora, forse, poi leggerete Macchine calcolatrici e intelligenza, di Alan Turing, appena riproposto da Einaudi. Oppure leggerete la raccolta di saggi, pezzi giornalistici, recensioni, di William Burrough, Lacalcolatricemeccanica, pubblicato da Adelphi nel 2024. E se invece volete tornare sulla vicenda umana di von Neumann, allora leggerete anche Ananyo Bhattacharya, L’uomo venuto dal futuro. La vita visionaria di John von Neumann, pubblicata sempre da Adelphi. E ancora, vi potrà incuriosire il ritratto “umano” dei matematici secondo Chiara Valerio, oppure TheGAME, di Alessandro Baricco, o testi teatrali come ManhattanProject, di Stefano Massini, o Copenhagen, di Michael Frayn; e magari finirete per riscoprire Ifisici, di Dürrenmatt. E se invece non avete pregiudizi nei confronti di un genere ritenuto “minore” prima della rivalutazione postmoderna, vi interesserà forse il libro di Marina von Neumann, la figlia del “marziano”; oppure Atomiinfamiglia, scritto da Laura, moglie di Fermi, e recentemente ristampato. O le biografie-romanzi-pamphlet di David Leavitt o di Andrew Hodges che hanno permesso di recuperare il mito avvelenato, sepolto e rimosso di Alan Turing. E, continuando il loop, se vi è piaciuto il precedente libro di Labatut, Quando abbiamo smesso di capire il mondo, allora certamente vi piacerà MANIAC. E se avete notato che il titolo originale di Quando abbiamo smesso di capire il mondo era ben diverso e alludeva a un sinistro color verdastro, allora forse vi verrà voglia di leggere Il vasto territorio, di Simón López Trujillo, un altro giovane narratore cileno (ma in effetti, Labatut è cileno, olandese, o solo e sempre errante e cosmopolita? E se MANIAC è stato mirabilmente tradotto dall’inglese da Norman Gobetti, e il precedente era invece scritto in spagnolo, ebbene, in che lingua sogna, Labatut?).