Alla ricerca del mare perduto

Cosa salviamo dal tempo? Immaginiamolo come un fuoco immenso, un incendio perenne: mentre le fiamme bruciano pensieri, luoghi, voci, volti, esperienze e le riducono in cenere noi ci affanniamo incessantemente intorno al rogo, selezionando ciò che vogliamo salvare e ciò che lasciamo sia perduto per sempre. È con questa domanda rovente che si apre lo spettacolo El mar – visión de unos niños que no lo han visto nunca, visto presso l’Auditorium Osvaldo Azinheira del Cineteatro dell’Academia Almadense, nel contesto del 42o Festival de Almada, dove è stato premiato dal pubblico con il maggior numero di preferenze, garantendo così alla compagnia l’invito alla prossima edizione.

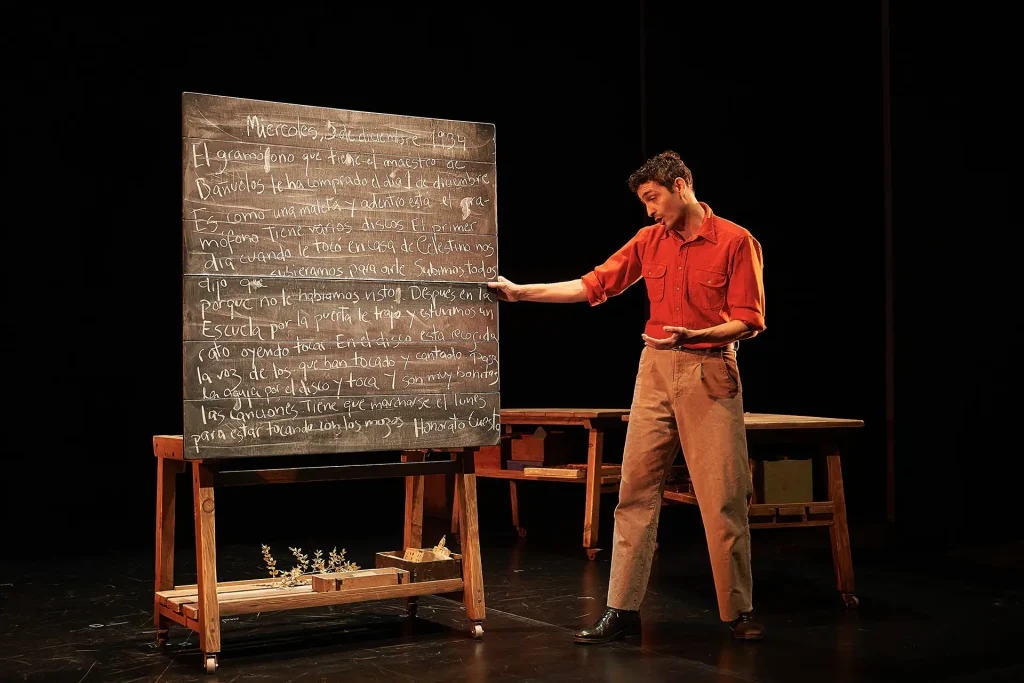

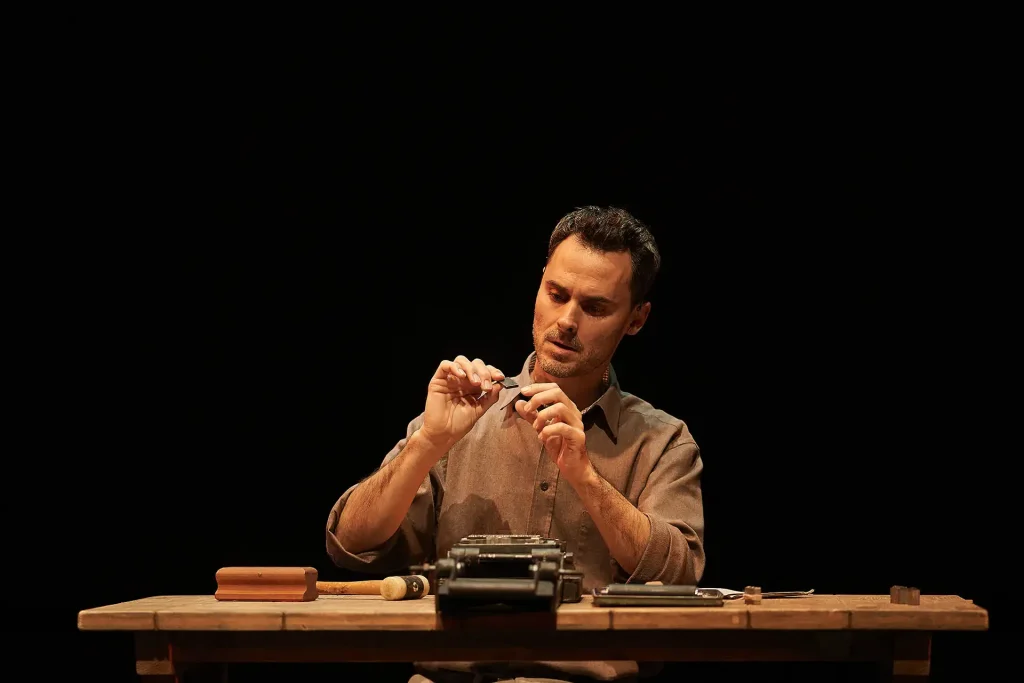

Lo spettacolo, e più in generale il teatro, è qui concepito come strumento attivo di recupero consapevole, da quelle lingue di fuoco che tutto consumano, di qualcosa che è ritenuto degno di memoria, ed in questa sua funzione è assimilato ed associato alla scuola, alla pedagogia, all’educazione. È questa la storia di un uomo, Antoni Benaiges, maestro catalano che nel 1934 si fa trasferire nella piccola scuola rurale di Bañuelus de Bureba, vicino a Burgos. In questo luogo umile e sperduto Antoni porta il suo ideale di “sognare il futuro fanciullo a fanciullo” e una ventata di passione, di fiducia illimitata nelle possibilità di riscatto che l’istruzione offre alla persona rispetto a condizioni di partenza di assoluta deprivazione, di amore e dedizione incondizionati per i suoi piccoli allievi e, come corollario, competenza, innovazione e ricerca. Da subito infatti promuove l’introduzione in classe del metodo Freinet, basato sulla messa a punto di una piccola stamperia artigianale e sulla creazione di una rivista di classe, i cui contenuti sono attinti dal “materiale spontaneo”, dalle esperienze dei ragazzi, dalla loro vita quotidiana, dal loro sentire sorgivo, così che “ciò che è personale possa diventare universale”. La prima rivista, Gestos, e poi la seconda, Recreo, calano dall’ideale del discorso teoretico al reale dei suoi redattori un progetto di comunità educativa a dir poco travolgente, se lo contestualizziamo nella Spagna rurale della metà degli anni Trenta. Antoni restituisce ai suoi ragazzi “dignità in forma di orgoglio” e fiducia in se stessi anche solo chiamando ciascuno per nome e liberando di ciascuno la voce. Eppure del suo nome, di Antoni Benaiges, sembrava proprio che non dovesse sopravvivere neppure la cenere, visto che per oltre settant’anni è rimasto dimenticato e sepolto, insieme alle sue ossa, nello squallore di una fossa comune situata nei pressi della città dove lavorava e dove terminò i suoi giorni a soli trentatré anni, fucilato da milizie falangiste insieme ad altri 135 repubblicani, non solo a causa delle sue convinzioni politiche ma anche per l’impegno indomito con il quale riempiva dentro i suoi alunni la cassetta degli attrezzi del libero pensiero. La riesumazione dei resti nell’agosto del 2010 ed i successivi tentavi di identificazione delle spoglie senza nome (giunti in pochissimi casi, ma non in questo, ad un esito positivo) hanno innescato il recupero della sua storia, in primo luogo attraverso le testimonianze di coloro che erano stati suoi alunni e che di lui conservavano indelebile la traccia, dentro di sé. È così che riemerge dalla cenere del tempo anche il numero della rivista intitolato O mar, nel quale ogni bambino racconta come si immagina il mare, il suo fascino ed i suoi pericoli, pur senza averlo mai visto. Esso è diventato emblematico dell’intera vicenda poiché il maestro, ucciso il 25 luglio 1936, non fece in tempo a mantenere la promessa di portare i ragazzi a vedere finalmente il mare nei propri luoghi di origine, a Tarragona, nella successiva primavera. A partire da questi materiali e racconti è nato e cresciuto un interesse a tal punto forte da travalicare i confini nazionali e dar vita ad iniziative come il volume curato nel 2012 dal giornalista Francesc Escribano Desterrando el silencio: Antoni Benaiges, el maestro que inventó el mar, esposizioni fotografiche in diversi luoghi della cultura (protagonisti gli splendidi scatti di Sergi Bernal), il film diretto nel 2023 da Patricia Font El maestro que prometió el mar (Il maestro che promise il mare, distribuito anche in Italia a partire dall’autunno 2024) e molte altre tra cui, nel 2022, lo spettacolo teatrale di cui qui raccontiamo, che si avvale di un testo messo a punto da Alberto Conejero con la consulenza fotografica e documentaria di Sergi Bernal stesso. Sergi Torrecilla, in camicia rosso scarlatto che fa da contrappunto alle idee socialiste del protagonista, ne interpreta il personaggio con grazia e misura forti e sincere, scevre di retorica, che ci convincono e ci commuovono. Sua è anche l’ideazione e la messa in scena della pièce, ancora in collaborazione con Alberto Conejero. Lo affianca sul palco Xavier Bobés in qualità di attrezzista e strumentista, una presenza fondamentale nella messa a punto di una narrazione che prende vita e si sviluppa attraverso specifici oggetti manipolati dai due attori e spesso inquadrati tramite apposite telecamere endoscopiche per mostrarli al pubblico in alto grado di dettaglio sullo schermo posto nella parete di fondo. Attraverso fotografie, cartine ed oggetti la biografia di Antoni viene narrata in prima persona, fin dalla fanciullezza che lo vede orfano di padre a dodici anni, per poi passare agli studi a Barcellona, alla passione per il tango e per la politica, al trasferimento in provincia di Burgos. Tavoli, sedie, candele, libri, lettere, una lavagna, ogni cosa è uno strumento narrativo in grado di costruire sul palcoscenico e nella nostra mente un’immaginazione fabrile dell’aula scolastica, un’immagine per così dire “fatta a mano”, artigianale. Tutti insieme correggiamo l’ortografia del tema che il bimbo Honorato scrisse il 5 dicembre 1934 per descrivere il grammofono che il maestro aveva comprato per la classe di tasca propria, così come assistiamo al minuzioso allestimento della macchina da stampa. Mentre gli attori fanno parlare con le mani e con la voce le diverse testimonianze materiali che sono sopravvissute al tempo e riemerse dall’oblio, il nostro sguardo trascorre sulle immagini che passano nello schermo, sulle macro delle pagine della rivista, sulle diverse calligrafie, sui titoli e le firme, le copertine e le illustrazioni, alcuni testi illustrati vengono animati, ascoltiamo testimonianze dirette dalla viva voce degli alunni ancora in vita, riprese per un documentario. È questo il “teatro degli oggetti”, una poetica del racconto dei dettagli e delle realtà minime, una pratica di ricostruzione quasi archeologica di una biografia, di un contesto, di una idea. Il teatro ha però il potere di colmare anche i vuoti e di raccontarci ciò che mai potremo documentare, per esempio i pensieri di Antoni prima di morire, che crescono come monta l’onda del mare ed hanno infine il loro acme nel nome della madre. Ricostruire il passato attraverso i documenti è, in una parola, fare “storia”, è salvare qualcosa dal fuoco immenso del tempo. È questo un tema di grande attualità, sul quale ci ha fatto ulteriormente riflettere la notizia di un’operazione di presunta censura di cui questo spettacolo teatrale sarebbe stato oggetto nel luglio del 2023, nella città di Briviesca, a cinque chilometri da Bañuelus de Bureba (https://www.eldiario.es/cultura/cine/maestro-prometio-mar-pelicula-republicano-asesinado-franquismo-cancelado-pp_1_10661165.html). Il nostro sforzo contro il tempo è quasi sempre impari e tuttavia incredibilmente necessario: è una faticosa guerra di trincea, nella quale guadagnare pochi millimetri con immensa fatica può richiedere intere vite. Eppure è e sarà sempre imprescindibile, perché perdere la memoria degli anni vissuti equivale per un individuo alla perdita della propria identità così come smettere di fare storia equivale per una civiltà alla perdita delle proprie radici.