Scuola

Hans Christian Andersen, 150 dalla morte

Infanzia non facile quella di Andersen e deve faticare molto per giungere alla notorietà, sicché gli pare normale chiedere che, tornando a casa ormai famoso, la città fosse illuminata per soddisfare la sua vanità. Trovava così conferma la previsione che una strega aveva fatto a sua madre: “Un giorno Odense si illuminerà a festa per ricevere tuo figlio”.

L’immaginario favolistico di Andersen si distacca da quello dei fratelli Grimm, di Perrault, di Hoffmann. Si ispira, infatti, più che alle tradizioni popolari, agli spunti più disparati che includono anche gli oggetti più modesti della quotidianità. Si narra che uno scultore ammirasse la sua capacità di costruire una storia persino su un ago, tanto per fare un esempio. Nasce così “Un ago da rammendo”.

UNA FIABA PER TUTTI

Accanto a questa poetica animistica, Andersen sviluppa anche temi diversi ai quali contribuiscono i suoi viaggi, che cominciano nel 1840 e che accendono la sua fantasia e la istintiva eccentricità. “Viaggiare è vivere”, e allora eccolo per dieci anni fuori della Danimarca, in Germania, Francia, sette volte in Italia, Grecia, Turchia, Svezia, Spagna, Inghilterra.

Nasce così la fiaba d’autore, ma non vi è nulla di edulcorato e non è certo neppure il lieto fine. Alla fervida capacità immaginativa associa spesso spunti ironici, trascurando intenti moralistici. Le sue storie raccontano anche di sofferenze, che temprano il carattere, ma lasciano il segno.

È la sua biografia a dettare questo stile.

Nasce il 2 aprile 1805 a Odense, in un ambiente familiare povero, con la madre lavandaia e analfabeta e il padre ciabattino, di salute malferma, che muore quando Christian ha appena undici anni. È tuttavia abbastanza grande per rimanere influenzato positivamente dalle fiabe con cui il padre, accanito lettore, lo intratteneva.

Col suo nasone, il fisico magro e allampanato, il carattere timido e nevrotico e i suoi modi molto effeminati, viene deriso dai compagni e scoraggiato dal preside: “Sei un ragazzo stupido, non combinerai mai niente di buono”. Tutto questo accentua la sua sofferenza, l’isolamento e la sensazione di diversità. “Il brutto anatroccolo” è chiaramente ispirato alle sue vicende.

Egoista e ambizioso, Andersen non è tipo che si arrende all’ambiente che gli è ostile. Nella sua biografia racconta che “Mi sconsigliarono assolutamente di scrivere fiabe, e mi dissero tutti che mi mancava il necessario talento, e che non era cosa per la nostra epoca”.

Con queste premesse le sue condizioni di vita non possono che essere precarie dal punto di vista economico, tanto che molto spesso si lascia invitare a casa di amici e conoscenti. Questa condizione mentale non viene superata neppure quando nel 1840, raggiunta la celebrità, viene ospitato nel Kent in casa di Charles Dickens. Il soggiorno, che sembra previsto per una settimana, si protrae invece ben oltre e si narra che Dickens prepari una targa per la camera degli ospiti: “Hans Christian Andersen ha dormito in questa stanza cinque settimane. Un periodo che alla famiglia è sembrato un’eternità”. Non doveva essere simpatico a Dickens!

Andersen non ha dunque una vera casa, né una famiglia, ma grande è l’ispirazione che attraversa la sua opera, alternando emozioni sottili e slanci poetici ad atteggiamenti pensosi e ombre grigie.

Il successo che da un certo momento gli arride non è occasionale, ma è frutto di una determinazione severa, che parte dall’analisi della situazione contingente per fissare gli obiettivi della propria vita; è l’esito di un impegno alacre, che non indietreggia di fronte alle difficoltà. Il risultato si alimenta di sincerità e si presenta spesso sotto la forma di una sottile ironia, che rivela talora una vena lieve di malinconia.

Andersen si spegne il 4 agosto 1875. A distanza di 150 anni possiamo confermare la freschezza della sua ispirazione e l’attualità dei suoi temi, riflettendo su due favole che estraiamo dal mare magnum delle sue 156 opere.

LA REGINA DELLE NEVI

C’era una volta uno specchio, inventato da uno spirito maligno, che trasformava i paesaggi belli in luoghi spaventosi e le persone che vi si specchiavano diventavano brutte e cattive. Gerda e Kay, due scolari amici, abitavano in case attigue; si vedevano ogni giorno e giocavano insieme.

Un giorno un vento tempestoso mandò in frantumi lo specchio e una scheggia minuscola finì nell’occhio di Kay. Da allora divenne scorbutico anche con la sua amica. Una mattina, mentre andava a scuola in slitta, si vide affiancare da una più grande, trainata da due candidi cavalli. Kay vi agganciò la sua slitta e fu trascinato in una corsa folle che finì a sera, nel regno del ghiaccio. Dalla grande slitta scese una bella signora, la perfida Regina delle nevi, di cui gli aveva raccontato sua nonna. La regina lo baciò sulla bocca, facendogli gelare anche il cuore.

Gerda partì alla ricerca di Kay e giunse dapprima in un giardino incantato, con fiori animati e animali parlanti e poi in un castello dove ebbe in dono un vestito e un cocchio d’oro. Proseguì il viaggio, ma in un bosco venne catturata da banditi; liberata dalla figlia del capo, riuscì a raggiungere la Lapponia e a ritrovare Kay, che non la riconobbe. Gerda continuò a chiamarlo e ad abbracciarlo, finché le sue lacrime sciolsero il ghiaccio nel cuore di Kay.

Ripartirono in groppa alla renna e quando arrivarono a casa furono accolti dalla fioritura estiva delle rose.

Questa favola rivela il fascino del mondo nuovo tra il quotidiano e il meraviglioso in cui viene sfatato il mito che vorrebbe riconoscere nell’età infantile un mondo dorato e felice; in realtà la “fatica” della crescita può essere segnata da sconfitte e, comunque, non è un percorso lineare, tanto che lo stesso Andersen, prima di approdare al successo con le sue fiabe, si era occupato di marionette, aveva tentato di fare il cantante e anche il ballerino.

Le sue fiabe trattano temi che si considerano estranei alla comprensione dei bambini. Anzi, nelle sue intenzioni, i piccoli non sono nemmeno gli unici destinatari: “Le fiabe erano state raccontate per i bambini, ma anche gli adulti avrebbero dovuto avere il permesso di ascoltarle”.

“La regina delle nevi” è la metafora dell’iniziazione, del delicato passaggio dalla fanciullezza alla pubertà. Il vento suscitato dalla regina e che frantuma lo specchio è proprio il brusco cambiamento di carattere di Kay adolescente e segna quel momento imponderabile, cui seguiranno prove faticose, risolte alla fine dalla forza dell’amore.

È l’amore che Andersen aveva cercato, ma invano, in Louise, figlia del suo protettore Collin, e nella soprano Jenny Lind. In questa favola il personaggio dal cuore di ghiaccio sarebbe modellato proprio sulla cantante che non aveva ricambiato il suo amore.

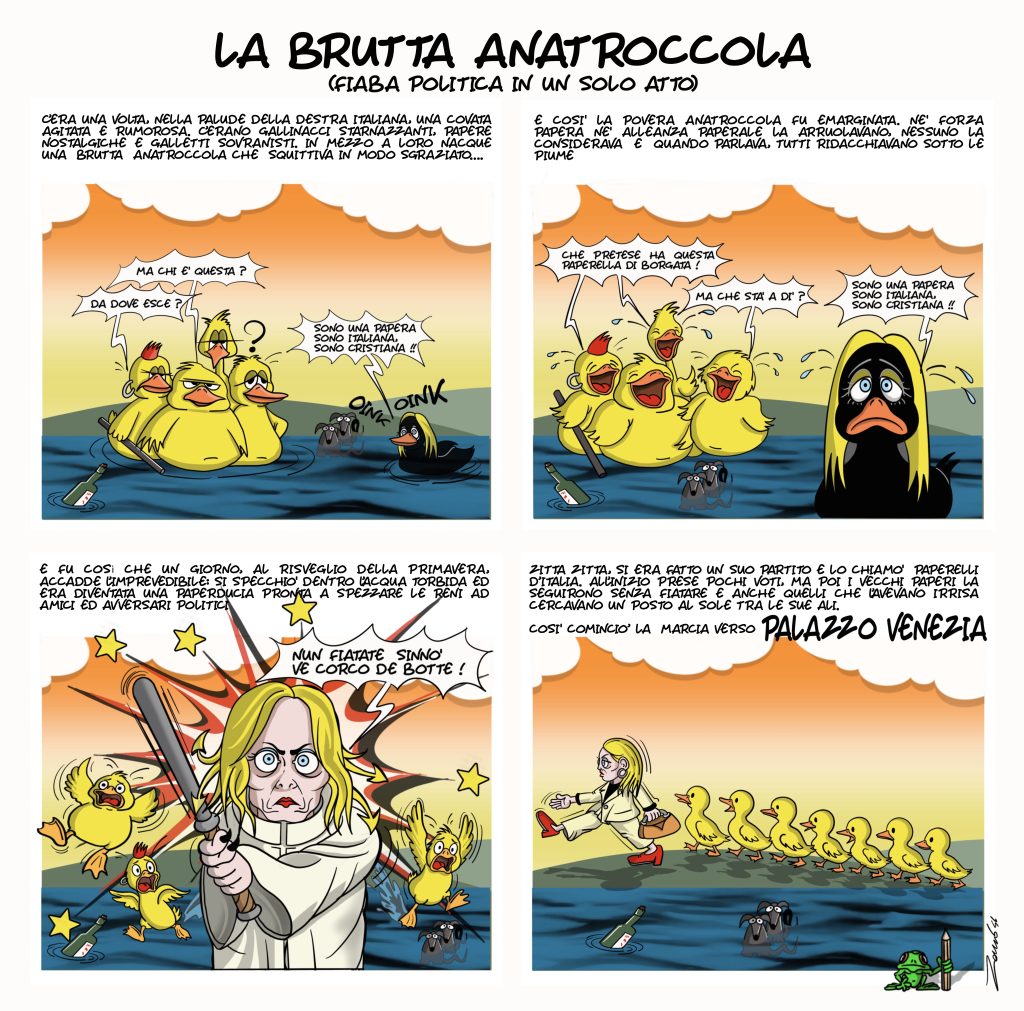

IL BRUTTO ANATROCCOLO

Mamma anatra assiste felice allo schiudersi delle uova, ma qualcosa la turba, perché un uovo grande tarda ad aprirsi. La sua vicina le consiglia di abbandonarlo, perché forse è di tacchina. Grande infine la sorpresa quando “finalmente il grosso uovo si aprì e lasciò uscire un grande anatroccolo brutto e tutto grigio”, ben diverso dagli altri, che subito cominciano a dileggiarlo. Mamma anatra lo difende, ma il “brutto anatroccolo”, come viene subito chiamato, capisce che quello non è il posto per lui.

Inizia così una serie di viaggi, avventure sconfortanti, che lo portano dapprima in una palude popolata di oche selvatiche, poi in una fattoria dove viene schernito da un gatto e da una gallina, che sono le “autorità” del luogo. Continuando a spostarsi incrocia dei cigni, ma non si ritiene idoneo a volare con loro. Viene poi salvato da un contadino che lo libera dal ghiaccio, sicché finalmente in primavera eccolo sulla riva di un lago da dove ammira tre cigni che nuotano. Teme di essere anche qui maltrattato, ma con sua sorpresa i cigni lo accolgono. Si specchia nelle acque e scopre di essere anche lui un bel cigno bianco.

Qualche riflessione su “Il brutto anatroccolo” può partire dai comportamenti delle parti in causa: il contesto sociale, che chiamiamo gruppo, e il soggetto “diverso”.

Potremmo sintetizzare le vicende dell’anatroccolo come le peripezie che deve affrontare perché il gruppo non lo accetta; potrebbe anzi gratificarlo degnandolo della propria indifferenza e sarebbe già un comportamento molto grave, che sconfina nell’inumanità, come suggerisce ne “Il discepolo del diavolo” George Bernard Shaw: “Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio, ma l’indifferenza: questa è l’essenza dell’inumanità”.

Ma se l’indifferenza potrebbe dunque essere accettata per coloro che consideriamo nostri simili, è fatale che per coloro che sono giudicati “diversi”, si adotti un atteggiamento ancora più drastico: il rifiuto, che diventa a sua volta ancora più deplorevole quando non si ritiene neppure di dover spiegare le ragioni e ci si lascia condizionare dai pregiudizi.

L’assetto sociale è organizzato con regole indefettibili e irrinunciabili, grazie alle quali il sistema “funziona”, assicurando stabilità e prosperità a coloro che vi sono inseriti. La comparsa del diverso introduce una turbativa, è un granello di sabbia che danneggia i perfetti ingranaggi del sistema, che non ammettono intoppi o interruzioni; ecco perché non c’è altra opzione rispetto al rifiuto, all’esclusione.

Al massimo qualche anima bella può brigare per mimetizzare la diversità o ridurla ed ecco allora venire in evidenza la seconda parte in causa, il diverso.

Come deve comportarsi per trovare un suo spazio? Il nostro anatroccolo non è come gli altri, ma capisce presto che quell’ambiente non è adatto a lui e allora non gli resta che “volare oltre la siepe”. Ha bisogno di cercare altrove la sua realizzazione e a questo fine la sua scelta di andar via è conseguenza della presa d’atto della capacità che possiede per se stesso e non in quanto omologato insieme agli altri.

L’ampio esercizio della sua autostima lo porta a confrontarsi in situazioni diverse, ma la dura incrostazione del pregiudizio non gli consente di trovare l’ambiente idoneo alla sua collocazione. La tenacia e l’impegno profuso riescono al massimo a ottenergli tolleranza, forse anche rispetto, ma non la piena realizzazione del suo essere.

Ci avviciniamo così alla sua accettazione, ma l’epilogo è felice solo perché è cigno tra i cigni e non l’anatra che aveva creduto di essere. L’apparente lieto fine è in realtà oscurato in primo luogo dall’emergere tra le specie di una divisione classista, che distingue lo splendore del cigno dalla normalità dell’anatra. In secondo luogo il successo arride non all’anatroccolo brutto, grigio e diverso, ma al cigno bianco, elegante e omologato.

A questo punto, se socchiudiamo gli occhi, ci appare Hans Christian che, col suo sorriso sornione e un po’ beffardo, annuisce: ecco, la morale della favola è servita.