Generazione trap

Musica maestro

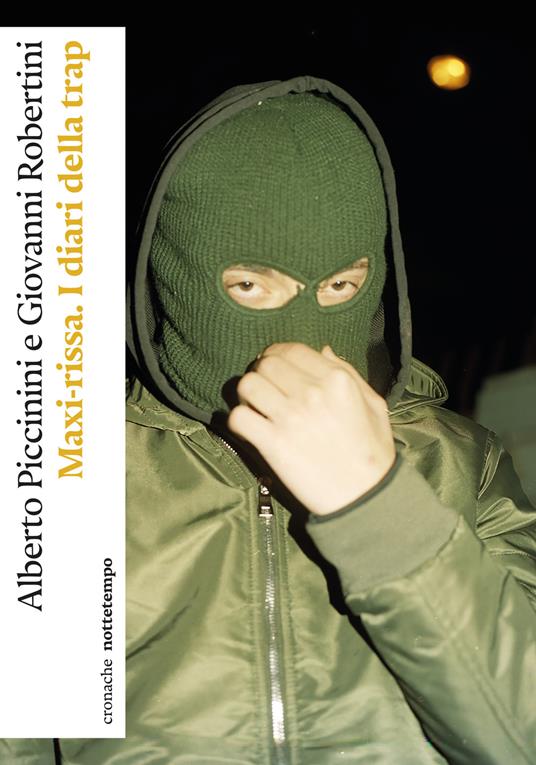

Alberto Piccinini e Giovanni Robertini

Maxi-rissa

I diari della trap

Nottetempo, 2025, pp. 156

€ 15,90

Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, con “Maxi-rissa. I diari della trap”, pubblicato da Nottetempo, offrono un’analisi del fenomeno musicale e culturale della trap italiana. Il libro, strutturato come un diario tematico, esplora la trap non solo come genere musicale, ma come specchio delle contraddizioni sociali, economiche e generazionali dell’Italia contemporanea. Attraverso un approccio ibrido tra giornalismo, critica culturale e antropologia urbana, gli autori scavano nelle radici e nelle implicazioni di un movimento che ha ridefinito il panorama musicale e mediatico del paese.

La trap è un fenomeno poliedrico e controverso: nata come espressione delle periferie urbane, spesso legata a storie di emarginazione e riscatto, è diventata rapidamente un prodotto mainstream, capace di influenzare mode, linguaggi e comportamenti. Gli autori evitano di cadere nella trappola del giudizio moralistico, preferendo invece un’indagine che si muove tra empatia e critica, tra adesione e distacco. Il loro sguardo è quello di due osservatori appartenenti alla Generazione X, che si confrontano con un mondo giovanile radicalmente diverso dal loro, ma che cercano di comprenderlo senza pregiudizi. La trap, come scrivono gli autori, è uno “specchio nero” che riflette le nostre paure, desideri e contraddizioni. E forse, proprio per questo, è più vera di quanto vorremmo ammettere.

La struttura del libro è organizzata in “track” tematiche che riflettono la natura frammentaria e ritmata della trap stessa. Ogni sezione affronta un tema specifico, dall’estetica del percepito alle dinamiche di genere, dal rapporto con la politica alle influenze culturali. Questo approccio permette agli autori di esplorare la trap da molteplici prospettive, senza ridurla a un semplice fenomeno musicale. Le interviste ai protagonisti della scena, come Sfera Ebbasta, Baby Gang e Simba La Rue, si alternano a riflessioni teoriche e citazioni culturali, creando un mosaico ricco e variegato.

Piccinini e Robertini sottolineano come la trap sia diventata un “iperoggetto”, un termine che evoca la sua pervasività e la sua capacità di riflettere le ossessioni della società contemporanea. L’ossessione per il denaro, il culto del successo, la violenza verbale e l’ostentazione del lusso sono temi ricorrenti nei testi dei trapper, ma, come evidenziano gli autori, questi non sono altro che l’amplificazione di valori già presenti nella cultura di massa. La trap, in questo senso, non inventa nulla, ma porta alla luce ciò che spesso viene taciuto o edulcorato. È un genere che parla senza filtri, mostrando il lato più crudo e immediato della realtà.

Il libro affronta anche il tema delle “seconde generazioni”, ovvero quei giovani figli di immigrati che attraverso la trap trovano una voce per esprimere la loro identità divisa tra radici culturali e integrazione. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un paese come l’Italia, dove il dibattito sull’immigrazione è spesso polarizzato e carico di pregiudizi. La trap, in questo contesto, diventa uno strumento di autoaffermazione e di critica sociale, anche quando i suoi messaggi appaiono contraddittori o problematici.

Un altro merito del libro è quello di evitare semplificazioni. Piccinini e Robertini riconoscono che la trap non è un fenomeno monolitico: al suo interno coesistono voci diverse, alcune più consapevoli e critiche, altre più superficiali e commerciali. Il capitolo dedicato al “femminismo baddie”, ad esempio, esplora come le donne nella trap affrontino temi come il sessismo e l’empowerment, spesso ribaltando gli stereotipi a loro vantaggio. Allo stesso tempo, gli autori non ignorano le critiche mosse alla trap, come la misoginia o l’apologia della violenza, ma le contestualizzano all’interno di un sistema culturale più ampio.

La riflessione sul rapporto tra trap e politica è un altro punto forte del libro. Gli autori evidenziano come la trap sia stata spesso strumentalizzata dal discorso pubblico, sia come capro espiatorio per i mali della società sia come simbolo di una presunta decadenza culturale. Tuttavia, la trap stessa sembra avere un rapporto ambiguo con il potere: da un lato, critica le disuguaglianze e l’ipocrisia delle istituzioni; dall’altro, è diventata parte integrante dell’industria dell’intrattenimento, con trapper che partecipano a talk show e festival mainstream. Questo dualismo, secondo Piccinini e Robertini, è emblematico della complessità del fenomeno.

“Maxi-rissa” non è solo un libro sulla trap, ma anche un’analisi della società italiana degli anni Venti. Gli autori utilizzano la musica come lente per osservare temi più ampi, come la crisi delle ideologie, l’ascesa del populismo, il divario tra centro e periferie, e il ruolo dei social media nella costruzione dell’identità giovanile.

Lo stile del libro è vivace e coinvolgente, con un linguaggio che spesso riprende il gergo della trap, senza però scadere nel manierismo. Piccinini e Robertini sanno alternare toni seri e ironici, passando dall’analisi sociologica all’aneddoto divertente, dalla citazione colta alla battuta sarcastica. Questo rende la lettura accessibile anche a chi non è esperto del genere, pur mantenendo una profondità di contenuti che soddisfa i lettori più esigenti.