L’anima dei simboli

Dice il saggio

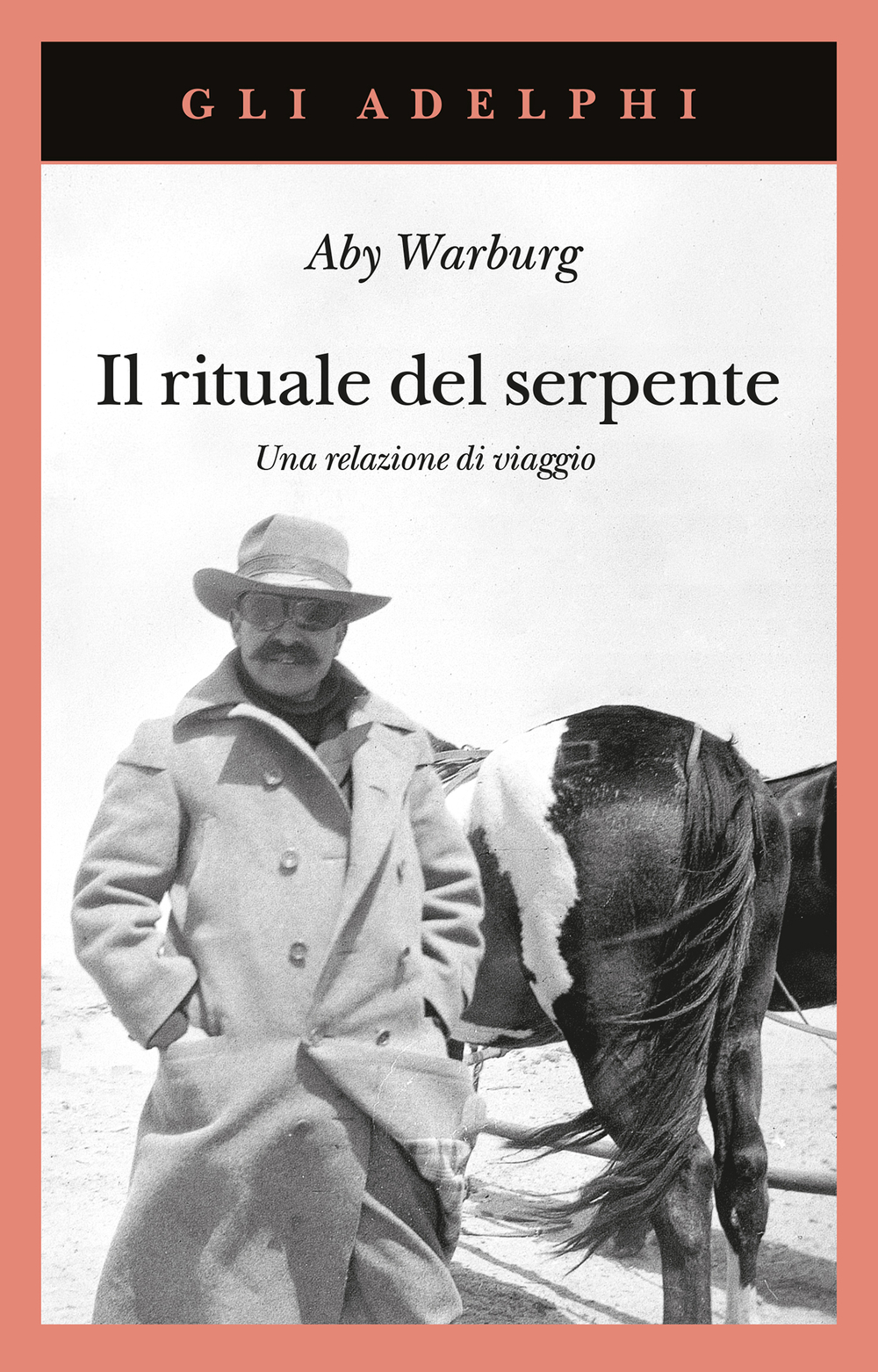

Aby Warburg

Il rituale del serpente

Una relazione di viaggio

con una postfazione di Ulrich Raulff

Adelphi, 2025, pp. 113, 50 illustrazioni in bianco e nero

€ 12

In un momento storico in cui il dialogo tra culture diverse appare più che mai necessario, la nuova edizione di “Il rituale del serpente” dello storico dell’arte Aby Warburg, pubblicata da Adelphi nel 2025 con la postfazione di Ulrich Raulff, si presenta come un’opera di straordinaria attualità. Questo testo, nato come conferenza tenuta nel 1923 presso la clinica psichiatrica di Kreuzlingen dove Warburg era ricoverato, rappresenta molto più di una semplice testimonianza etnografica: è un viaggio intellettuale che attraversa i confini tra arte, antropologia, psicologia e religione.

La conferenza di Warburg era rivolta a medici e pazienti dell’asilo psichiatrico e non doveva diventare pubblica. Warburg stesso definisce le sue note di viaggio una “orrida convulsione di una rana decapitata” da poter mostrare solo a pochi intimi. Si trattava di una illustrazione di alcune foto di viaggio e disegni che nel 1895, ventisette anni prima, Warburg aveva compiuto presso le comunità degli Indiani Pueblo nel Nuovo Messico. L’edizione Adelphi è impreziosita dalla riproduzione del ricco apparato fotografico, di cui il testo risulta in effetti essere un’illustrazione da parte dell’autore.

Questo incontro con una cultura radicalmente diversa dalla propria diventa, nel contesto della sua malattia mentale, un momento di riflessione profonda sulle radici simboliche dell’espressione umana. Il testo che ne deriva, pubblicato per la prima volta nel 1939 sul “Journal” del Warburg Institute, costituisce uno dei rari scritti di questo intellettuale che, pur avendo esercitato un’influenza determinante sulla storia dell’arte del Novecento, ha lasciato una produzione letteraria sorprendentemente esigua rispetto al suo impatto culturale.

Warburg affronta il tema del rituale del serpente con la consapevolezza di chi sta osservando un mondo in via di estinzione. Fin dalle prime pagine, l’autore avverte il lettore dei limiti della sua osservazione – un viaggio breve, la mancanza di conoscenza della lingua locale – ma questo non gli impedisce di cogliere l’essenza di ciò che considera una questione fondamentale: quali sono gli elementi caratteristici del paganesimo primitivo e come questi possono aiutarci a comprendere l’evoluzione del pensiero umano?

La descrizione della cultura dei Pueblo procede su diversi livelli. Warburg parte dall’elemento razionale, rappresentato dall’architettura delle abitazioni e dall’arte applicata, per poi penetrare nel mondo simbolico della loro religione. L’ornamentazione delle ceramiche, ad esempio, rivela un universo concepito come una casa, unito all’immagine irrazionale del serpente, visto come demone enigmatico e temibile. È proprio questo animale a diventare il fulcro della riflessione warburghiana.

Il rituale del serpente, eseguito dagli Indiani Moki a Oraibi e Walpi, consiste in una danza cerimoniale con serpenti vivi, inclusi pericolosi crotali. I serpenti, catturati nel deserto, vengono lavati e utilizzati in una cerimonia concepita per invocare la pioggia in un territorio arido dove l’acqua rappresenta una risorsa vitale e scarsa. I danzatori maneggiano questi animali velenosi con sorprendente destrezza, credendo che possano intercedere per portare le precipitazioni. Warburg interpreta questa pratica come una forma di totemismo, in cui gli esseri umani si identificano con gli animali per ottenere un controllo simbolico sulle forze naturali.

Ciò che rende l’analisi di Warburg particolarmente illuminante è il confronto che stabilisce tra questi rituali e le pratiche religiose dell’antica Grecia. Il culto dionisiaco, con le sue Menadi che danzavano con serpenti vivi in uno stato di frenesia, presenta analogie significative con il rituale dei Pueblo. Tuttavia, l’autore nota una differenza cruciale: gli Indiani hanno abbandonato i sacrifici cruenti, mostrando un’evoluzione verso una forma più spirituale di religione.

Il serpente emerge così come un simbolo universale e ambivalente, presente in molteplici culture con significati spesso contrastanti: distruzione e rinascita, male e guarigione. Nell’Antico Testamento è associato al male, mentre nella mitologia greca appare sia come demone distruttore che come simbolo di guarigione, come nel caso di Asclepio. Warburg traccia un percorso che mostra come questo simbolismo pagano sia stato gradualmente assimilato nella tradizione cristiana, fino alla reinterpretazione medievale del serpente di bronzo di Mosè come prefigurazione della crocifissione di Cristo.

Il valore del testo di Warburg non risiede solo nella sua analisi antropologica, ma nella sua capacità di utilizzare l’osservazione etnografica come punto di partenza per una riflessione più ampia sul destino culturale dell’umanità. L’autore vede nell’evoluzione dal pensiero mitico a quello scientifico un processo di emancipazione che, se da un lato libera l’uomo dalle paure primordiali, dall’altro rischia di privarlo di una risposta poetica ai problemi dell’esistenza. In un’epoca in cui la civiltà tecnologica occidentale stava rapidamente trasformando il mondo, Warburg si interroga sulla possibilità che l’educazione moderna possa realmente soddisfare l’anima degli Indiani, abituati a pensare per immagini e a trovare rifugio nella mitologia poetica.

Come evidenziato nella stimolante postfazione di Ulrich Raulff, anch’essa arricchita nell’edizione Adelphi da un generoso apparato fotografico, la conferenza di Kreuzlingen rappresenta un testo profondamente autobiografico. Il percorso intellettuale di Warburg, influenzato dalle teorie di Ernst Cassirer (uno dei pochi a cui Warburg aveva concesso di vedere il testo della conferenza) sulla filosofia delle forme simboliche, esplora il rapporto tra pensiero mitico, arte e religione in un momento in cui l’autore stesso stava cercando di riconquistare un equilibrio psichico. Raulff sottolinea come l’approccio simbolico alla natura degli Indiani Pueblo rappresenti, nella visione di Warburg, una forma di “sublimazione spirituale” che si colloca in una posizione intermedia tra la magia e la logica. L’arte e il pensiero mitico diventano così una “necessità biologica” dell’immagine, che media tra religione e rappresentazione.

La postfazione colloca inoltre il lavoro di Warburg nel contesto culturale dell’epoca, evidenziando le connessioni con il “primitivismo” dell’arte moderna degli anni ’20, un movimento che si ispirava a motivi e modelli provenienti da culture non occidentali. Artisti come Franz Marc, Emil Nolde e Max Ernst stavano esplorando temi simili, e la descrizione warburghiana della danza del serpente richiama alcune delle loro opere. Tuttavia, a differenza di molti suoi contemporanei, Warburg non stabilisce una gerarchia tra pensiero mitico e arte, considerandoli entrambi come forme di sublimazione spirituale.

Particolarmente significativa è la riflessione di Warburg sul percorso evolutivo dell’umanità, che descrive come un movimento dal sacrificio cruento all'”immedesimazione mimico-mimetica” fino al pensiero puro. Tuttavia, con acuta intuizione, l’autore avverte che questo percorso, se spinto troppo oltre nella direzione della tecnica, può condurre a una nuova forma di immaturità culturale. In questa visione, Raulff evidenzia come Warburg rimanga fedele a una concezione tragico-pessimistica del paganesimo, rifiutando la soluzione cristiana della “redenzione”. Il libro si presenta anche come una testimonianza della crisi personale dell’autore. La conferenza fu tenuta verso la fine del soggiorno di Warburg nella clinica di Kreuzlingen, come una sorta di addio e dimostrazione della sua ritrovata lucidità. Il confronto con una cultura capace di trasformare il terrore in ordine simbolico diventa, in questo contesto, una metafora del processo di guarigione di Warburg stesso, che attraverso la comprensione e l’elaborazione culturale cercava di domare i propri demoni interiori.