Chiesa e teologia

“Luoghi” ecclesiali e teologia dal margine

Compiti di realtà dal Documento finale del Sinodo

«A chi tra noi vorrebbe avere un ruolo attivo nella creazione di pratiche culturali controegemoniche, “una politica di posizione” intesa come punto di osservazione e prospettiva radicale impone di individuare spazi da cui iniziare un processo di re-visione» (bell hooks, Elogio del margine).

A queste parole di bell hooks si è rivolto il mio pensiero quando, nel leggere il Documento Finale della XVI Ass. Gen. Ord. del Sinodo dei Vescovi (26/10/2024), sono giunta al n. 114. Un paragrafo che, seppur nella sua brevità, ho trovato particolarmente profetico. Così dice:

«Questi sviluppi sociali e culturali chiedono alla Chiesa di ripensare il significato della sua dimensione “locale” e di mettere in discussione le sue forme organizzative, al fine di servire meglio la sua missione. Pur riconoscendo il valore del radicamento in contesti geografici e culturali concreti, è indispensabile comprendere il “luogo” come la realtà storica in cui l’esperienza umana prende forma. È lì, nella trama delle relazioni che vi si instaurano, che la Chiesa è chiamata ad esprimere la propria sacramentalità e a svolgere la propria missione».

La parte IV che include, appunto, il n.114, tratta della Conversione dei legami, gettando lo sguardo sui “luoghi” nei quali l’intera Chiesa vive e sulle forme che assume per essere efficacemente presente nei territori. Questo sguardo sembra essere illuminato da importanti novità di posizionamento, per riprendere bell hooks. La Chiesa, interpellata e spesso (s)travolta dagli sviluppi sociali e culturali descritti nei numeri che precedono il 114 (l’urbanizzazione, la mobilità umana, l’interculturalità, la cultura digitale), si riconosce immersa in un mondo in cui la percezione del tempo e dello spazio è radicalmente cambiata. E allora non può non chiedersi anch’essa: qual è il mio posto? Qual è il mio “luogo”?

A questa fondamentale domanda risponde il n.114: il posto della Chiesa non è tanto il singolo territorio che essa in qualche modo occupa, quanto l’esperienza umana e la trama di relazioni nelle quali è in grado di inserirsi per diventare sacramento (mediazione simbolico-reale) dell’accoglienza di Dio per tutte e tutti. Individuare questo “luogo” come posizionamento radicale per iniziare processi di re-visione, richiamando ancora le parole di bell hooks, potrebbe costituire un vero e proprio compito di realtà per il cattolicesimo attuale.

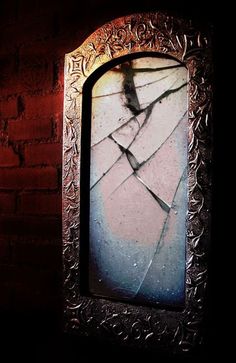

Posizionarsi “nell’esperienza umana e nella trama di relazioni”, certo, richiede un ripensarsi, un ricollocarsi a volte complesso e la necessità di una forma ospitale aperta, mai rigida. Nell’intera parte IV del Documento Finale si guarda al futuro proprio da questa prospettiva: l’esigenza di una decostruzione dell’opposizione tra centro e periferie grazie alla quale la Chiesa diventi “casa” accogliente ed inclusiva (n.115).

E ciò che riguarda l’intera Chiesa, vale, ovviamente, anche per la teologia, il cui “luogo” specifico non potrà essere se non “l’esperienza umana e la trama di relazioni”. Da questa posizione così larga ed ospitale, la riflessione sistematica può davvero contribuire con parole nuove, capaci di dialogo con la cultura nella quale è immersa. La teologia che potremmo definire dal margine è quella che offre una possibilità preziosissima di interlocuzione non solo con chi è “dentro”, ma soprattutto con chi è “fuori” e con chi è sulla “soglia”… in pratica davvero con tutte e tutti. Questo compito le è affidato ora più che mai, pena l’insignificanza.